問題は、どの半分がクズなのか分からないことだ……とかいってみるテスト。まあ実際には「IP アドレスを分散させながら大量の検索クエリーを投げて関連検索ワードに表示させる」という、検索サービス提供者にとっての明白なスパム行為をサービスとしてリリースしてしまう分かりやすいクズもいたりするわけだが。

他にも実力もないのに"協会"を立ち上げる輩がいたり、(少し前だが)リンク販売に対するペナルティが業界をにぎわせている中でわざわざ被リンク目的のテキスト広告を売り出してみたり。

単に実力がない/頭が悪いものから、悪意を持ってスパムに手を染めるものまで実態はさまざまのようだが、あからさまなクズが近年とみに目につくように感じる。株式投資でいうと、ファンダメンタル分析の発想を持たず、目先の情報だけをもとにデイトレに狂じているようなイメージだろうか。

#一時的に通用したからといって未来永劫それで飯が食えるわけはなかろう。検索を取り巻くエコシステム(生態系)を理解せず、自分さえよければよいという発想の人間が増えたということか……などと書くと新聞の投書欄みたいで我ながらヤだが。

クライアント企業やメディアに対する啓発があらためて必要な時期に来ているのかもしれない、と愚痴まじりに書いてみる。

*関連するエントリー:

2008/07/30

2008/06/29

全日本SEO 協会?

木の芽時は過ぎたはずだが、業界が成熟しだすとこういうのが増えるのだろうか。「全日本SEO協会」だそうで。こらこら、プロレス団体じゃないんだから新日本を作るとかいわないように。

この件を最初に報じた渡辺隆広氏のコメントもいい味を出している。

なお、ロゴの右下には登録商標マーク(®)が付けられているが、特許電子図書館の商標検索で調べたところ、本当に登録されていた。本質から外れて外面だけ整っているあたり、何やら先日の「インターネット検索能力検定」と同じにおいを感じるのは筆者だけだろうか。

全日本SEO協会「代表」の鈴木将司なる人物

全日本SEO協会のトップページには、中年男性の顔写真と「公認アソシエートコンサルタント第二期募集について」という文言があり、そこからリンクされている「公認アソシエートコンサルタント第二期募集について」のページを見ると、

で、この鈴木将司なる人物はSEO の世界でどのような実績をあげているのだろうか。筆者が知る範囲のものをいくつか思い出してみよう。

この件を最初に報じた渡辺隆広氏のコメントもいい味を出している。

#いつのまにか、こんな団体ができてるんですねー 全然知らない人ばっかりー。ははは。ネタにマジレスだけど、たぶん中小〜零細企業を相手に、地域名と組み合わせたキーワードなんかを提案して、運よく受注できたら一生懸命リンクを張ったりする人たちなんだろうなあ……そりゃあコンペにもならないし、知り合う機会もないだろう。

なお、ロゴの右下には登録商標マーク(®)が付けられているが、特許電子図書館の商標検索で調べたところ、本当に登録されていた。本質から外れて外面だけ整っているあたり、何やら先日の「インターネット検索能力検定」と同じにおいを感じるのは筆者だけだろうか。

全日本SEO協会「代表」の鈴木将司なる人物

全日本SEO協会のトップページには、中年男性の顔写真と「公認アソシエートコンサルタント第二期募集について」という文言があり、そこからリンクされている「公認アソシエートコンサルタント第二期募集について」のページを見ると、

アソシエートコンサルタントとして入会する条件は1年以上WEB業界での実績がありSEOに関して一定の成果をあげている方になります。……と書かれている。「第二期以降は審査を厳しくしてハードルを越えなくてはならなくなります」というのがどことはなしに情報商材っぽく、ある意味おもしろい。

代表の鈴木将司が面接をさせていただき、上記の規定を満たしていることがわかりましたら加盟金100万円(分割可)と従業員3名以下の企業様の場合月75,000円を顧問料としてお支払いいただきます。

で、この鈴木将司なる人物はSEO の世界でどのような実績をあげているのだろうか。筆者が知る範囲のものをいくつか思い出してみよう。

- MarkeZine への寄稿「ヤフーの検索結果順位の極端な変動はなぜ起きるのか?」で “ヤフーのキーワード検索結果の激動の原因の1つがこの「ヤフーのサーバー上で(エリア検索、Yahoo!ショッピングなどの)CGIプログラムを多用したため、多大な負荷が生じている可能性がある」と推測できます” と書き散らして炎上

(*現在は修正済み。コメント欄を参照のこと) - ダイヤモンド・オンラインの「ヤフーの順位が「クリック要素」で変動する!?」では “Yahoo!の検索結果に表示されるOverture社のスポンサー広告を購入すると検索順位が若干上がり、広告をやめると順位が下がる” など根拠のない事象をもとに「Yahoo!JAPANも、日本語版のYahoo!ツールバーを使って、ユーザーが閲覧したページを追跡調査している可能性が高い」と結論

2008/06/17

Re: 電通調査の件

だいぶコメントするのが遅れたけど、この話。電通が2008年2月に実施した「クロスメディア行動調査」(リンク先はPDF )に関するsmashmedia 河野氏のエントリーから。まず電通の調査自体は、企業にオンラインでのマーケティングへもう少し意識を向けてもらう上で「使いやすい」調査結果だろうと個人的には思うが、「最近1カ月間に広告を見て、その内容に関してキーワード検索をした」人の比率に関する以下のコメントには同意。

それではこちらの調査はどうだろう。Jストリームが2007年12月に発表した「ネットユーザー利用動向調査」。マルチデバイスによるインターネットアクセスの拡大を見据えて、PC ユーザー/ケータイユーザーの双方を対象に実施したものだという。

この中に上掲の「広告によるキーワード検索」に関する設問と近いものがある。「テレビ視聴がきっかけで、詳細を知るのに使うネット端末はどちら?」というもので、ただし回答は「PC」「携帯」「PC や携帯ネットで詳細を調べない」の3択となっている。

こう見ると、ずいぶん違う結果だという印象を受けるのではないか。選択肢が違うものの聞きたいことはほぼ同じはずなのだが、パネルの組み方もあってずいぶん違ったものになっている。PC での検索だけでなく、モバイルへの取り組みも忘れずに、と伝える際に側面から援護してくれるような資料ではある。

#個人的には、(テレビではなく)交通広告などで検索を喚起している場合がこれに近いような感触ではないかと。

*ただしこの調査、有効回答数2,866のうち「携帯のみ+主に携帯でアクセスするユーザー」が1,696、「PC のみ+主にPC でアクセスするユーザー」が1,170ということのようなので、モバイル側の利用が強く出るきらいはあるだろう。これが日本のインターネットユーザーの端末利用動向に即しているか、というとそれはそれで微妙かも。詳しくは元のリリースを参照のうえ各自でご判断を。

1ヶ月以内っていうスパンの取り方が正しいのか微妙だけど、それはさておき、ぼくはケータイでしか検索しない人(この調査だと1.2%)がもっといると思う。これもパネルがPCユーザーだから現れてるバイアスじゃなかろうか。

それではこちらの調査はどうだろう。Jストリームが2007年12月に発表した「ネットユーザー利用動向調査」。マルチデバイスによるインターネットアクセスの拡大を見据えて、PC ユーザー/ケータイユーザーの双方を対象に実施したものだという。

この中に上掲の「広告によるキーワード検索」に関する設問と近いものがある。「テレビ視聴がきっかけで、詳細を知るのに使うネット端末はどちら?」というもので、ただし回答は「PC」「携帯」「PC や携帯ネットで詳細を調べない」の3択となっている。

こう見ると、ずいぶん違う結果だという印象を受けるのではないか。選択肢が違うものの聞きたいことはほぼ同じはずなのだが、パネルの組み方もあってずいぶん違ったものになっている。PC での検索だけでなく、モバイルへの取り組みも忘れずに、と伝える際に側面から援護してくれるような資料ではある。

#個人的には、(テレビではなく)交通広告などで検索を喚起している場合がこれに近いような感触ではないかと。

*ただしこの調査、有効回答数2,866のうち「携帯のみ+主に携帯でアクセスするユーザー」が1,696、「PC のみ+主にPC でアクセスするユーザー」が1,170ということのようなので、モバイル側の利用が強く出るきらいはあるだろう。これが日本のインターネットユーザーの端末利用動向に即しているか、というとそれはそれで微妙かも。詳しくは元のリリースを参照のうえ各自でご判断を。

Labels:

crossmedia,

mobile,

search

2008/06/05

インターネット検索能力検定とは何だ

「インターネット検索能力検定」というものがあるそうな。「日本インターネット検索能力検定協会」なる特定非営利活動法人(NPO)が実施する検定試験に合格すると取得できるのだそうで。級の認定は「初級、1級、2級、プロフェショナルの4段階」。

インターネット検索がそれだけ普及した、ということを間接的に証明するものではあるだろうが、検索する能力まで検定してもらう時代なのか、とある意味で新鮮な驚きもある。裏で推進した人間たちの「ビジネスになるかも」という目のつけどころは面白いし、最低限の体裁は整えているようなので、生温く見守る事としたい。

ちなみに上掲画像のメニュー部分、中項目の2番目が「検定試験の種類と体形」となっていることに象徴的だが、サイト内につっこみどころがものすごく多い。「取得後の効果」のページなど、読みながらニコニコしてしまうほど。たとえば取得後の効果として、

・マイナス記号で指定

・キャッシュのクリック

・OR検索

・アンカテキスト検索

・ドメイン検索

・ページランク機能

・とは検索

・キーワードのわざ

・マイナス検索

・完全一致検索

・ワイルドカード検索

・翻訳

・ブログサーチ

・I‘mFeelingLucky検索 等

(以上、リスト表示に適切なタグを使用しない点も含めて原文ママ)

などが列記されている。レイヤーの違うものを無理矢理つめこんだ印象がぬぐえない上、OR は全角で表記されており、「I'm Feeling Lucky 」に至っては全角半角が混在する始末。「Lucky」ってアンタ……そもそも「I'm Feeling Lucky 」って検索ユーザーが覚えるべき「技術」なのだろうか。

その下に記載された「特殊構文」にも誤字が複数含まれているので、おヒマな方はどうぞ(検索エンジンによって異なる部分が考慮されているように見えず、それはそれで突っ込みどころだが)。このページの間違いをすべて指摘できれば「インターネット検索能力検定」の初級くらいは合格できることだろう。

#……筆者? 受験して落ちでもしたらたいへんなことなのでパス。 (w

インターネット検索がそれだけ普及した、ということを間接的に証明するものではあるだろうが、検索する能力まで検定してもらう時代なのか、とある意味で新鮮な驚きもある。裏で推進した人間たちの「ビジネスになるかも」という目のつけどころは面白いし、最低限の体裁は整えているようなので、生温く見守る事としたい。

ちなみに上掲画像のメニュー部分、中項目の2番目が「検定試験の種類と体形」となっていることに象徴的だが、サイト内につっこみどころがものすごく多い。「取得後の効果」のページなど、読みながらニコニコしてしまうほど。たとえば取得後の効果として、

- 自己能力の認識

- 仕事効率の向上

- 就職に役立つ

・マイナス記号で指定

・キャッシュのクリック

・OR検索

・アンカテキスト検索

・ドメイン検索

・ページランク機能

・とは検索

・キーワードのわざ

・マイナス検索

・完全一致検索

・ワイルドカード検索

・翻訳

・ブログサーチ

・I‘mFeelingLucky検索 等

(以上、リスト表示に適切なタグを使用しない点も含めて原文ママ)

などが列記されている。レイヤーの違うものを無理矢理つめこんだ印象がぬぐえない上、OR は全角で表記されており、「I'm Feeling Lucky 」に至っては全角半角が混在する始末。「Lucky」ってアンタ……そもそも「I'm Feeling Lucky 」って検索ユーザーが覚えるべき「技術」なのだろうか。

その下に記載された「特殊構文」にも誤字が複数含まれているので、おヒマな方はどうぞ(検索エンジンによって異なる部分が考慮されているように見えず、それはそれで突っ込みどころだが)。このページの間違いをすべて指摘できれば「インターネット検索能力検定」の初級くらいは合格できることだろう。

#……筆者? 受験して落ちでもしたらたいへんなことなのでパス。 (w

Labels:

certification,

search

2008/05/20

Re: 検索語数の重要性

#某上場会社グループが開設しているSEO 関係のブログに、わびしい気持ちにさせられるエントリーを発見したので軽く突っ込んでみよう。このエントリーがきっかけで先方に注目が集まったらヤだな。弱いものイジメとかいわないように。

「検索語数の重要性」というタイトルで蘭OneStat.com の発表をマクラに説き起こしているのだが、そのリンク先がなんと2004年2月のリリース。一階層あがって"Press Room" を見れば2007年10月の数字が発表されていることに気づくだろうと思うのだが、基礎的な情報収集能力に欠けているのだろうか。

参考までに2007年10月時点では、1語で検索する人の割合は15.2%まで下がり、2語が31.9%、3語が27.0%となっている。

6語以下は省略。気になる方はOneStat.com のサイトで直接確認していただきたい。なお、欧米系の言語では日本語での1語、2語の感覚と比べて多くカウントされる傾向にある、ということに留意する必要がある(……ということが元エントリーに書いてないといけないわけだ)。

せっかくなのでもう少し。

この図は「インターネットマガジン」2006年3月号の特集「ロングテール化するNet広告(PDF ファイル)」の38ページに掲載されたもの。同じOneStat.com の数字を用いながら、検索語数が増加していくようすをグラフ化している。今どきロングテールも流行らないが、まあ2年以上前に出たグラフということで紹介しておく。

*関連するエントリー:

「検索語数の重要性」というタイトルで蘭OneStat.com の発表をマクラに説き起こしているのだが、そのリンク先がなんと2004年2月のリリース。一階層あがって"Press Room" を見れば2007年10月の数字が発表されていることに気づくだろうと思うのだが、基礎的な情報収集能力に欠けているのだろうか。

参考までに2007年10月時点では、1語で検索する人の割合は15.2%まで下がり、2語が31.9%、3語が27.0%となっている。

6語以下は省略。気になる方はOneStat.com のサイトで直接確認していただきたい。なお、欧米系の言語では日本語での1語、2語の感覚と比べて多くカウントされる傾向にある、ということに留意する必要がある(……ということが元エントリーに書いてないといけないわけだ)。

せっかくなのでもう少し。

この図は「インターネットマガジン」2006年3月号の特集「ロングテール化するNet広告(PDF ファイル)」の38ページに掲載されたもの。同じOneStat.com の数字を用いながら、検索語数が増加していくようすをグラフ化している。今どきロングテールも流行らないが、まあ2年以上前に出たグラフということで紹介しておく。

*関連するエントリー:

Labels:

onestat.com,

search term

2008/05/18

米国向けLive Search を日本国内から体感する方法(あるいは、検索エンジンはいかに国別サイトへリダイレクトするか)

SEM に携わる関係者や、検索に関する動向に興味のある方にとっては「米国向けに先行して実装されることの多い最新機能を確認しておきたい」というニーズも強いことだろう。その点、www.live.com へアクセスすると(URL はそのままで)日本向けにカスタマイズされたコンテンツが表示されてしまうLive Search については、どこまで進化しているかを体感できないでいる人も多かったのではないか。

そんな方に朗報。"Live Worldwide" のページから「米国(英語)」を選択することで、米国国内向けに提供されているLive Search を利用することができるようになった。

例えば上記は米国向けのLive Search で"New York Traffic (ニューヨークの道路状況)" と検索してみたところ。渋滞の状況が赤〜緑で表示されるとともに、事故やイベントによる通行止めの情報が地図上にマップされている。ちょっと気の利いた機能だと思うがいかがだろうか。

*実際には、たとえばIP による所在地判別などは日本国内のIP アドレスからではうまく動かないため、残念ながら現状のLive Search の面白さをフルに体感できるわけではない。とはいえ一部だけでも「意外に悪くないかも」と思わせるものがある。肝心の検索精度についてはまた別の話だが。

国別サイトへのリダイレクト

上記"Live Worldwide" に関する情報はSearch Engine Land の"How Search Engine Redirect Users To Country-Specific Sites" (検索エンジンはいかにユーザーを国別サイトへリダイレクトするか)と題したまとめ記事から。米Yahoo! が英国からのアクセスをuk.yahoo.com へリダイレクトするようになったことをきっかけに書かれたものだ。

記事中では英国からのアクセスを各検索エンジンがどのように処理しているか、を解説している。日本のユーザーも例えば「www.google.com 」へアクセスしたら「google 日本(www.google.co.jp)」へリダイレクトされた、などの経験を日常的にしていることだろう。これらの処理や、検索結果や広告の表示がどうなっているか、というあたりが平易な英語で書かれているので、興味のある方には一読をおすすめしたい(技術的に詳述したものではない。為念)。

この国別サイトへのリダイレクト、英語が得意でない大多数の日本人にとって便利な仕様だといえよう。一方で米国と同じ英語圏である英国(やカナダ、等々)のユーザーにとっても、米国内から発信される膨大な情報に埋もれがちな自国発の情報をうまく拾いだすことが可能となるため、利便性は高そうだ。例えば記事中でも触れられているように、英国と米国で指すスポーツが異なる「football 」(英国ではサッカー、米国ではアメフト)という単語にどのような検索結果が求められるか、ということを考えてみるとよい。

*関連するエントリー:

そんな方に朗報。"Live Worldwide" のページから「米国(英語)」を選択することで、米国国内向けに提供されているLive Search を利用することができるようになった。

例えば上記は米国向けのLive Search で"New York Traffic (ニューヨークの道路状況)" と検索してみたところ。渋滞の状況が赤〜緑で表示されるとともに、事故やイベントによる通行止めの情報が地図上にマップされている。ちょっと気の利いた機能だと思うがいかがだろうか。

*実際には、たとえばIP による所在地判別などは日本国内のIP アドレスからではうまく動かないため、残念ながら現状のLive Search の面白さをフルに体感できるわけではない。とはいえ一部だけでも「意外に悪くないかも」と思わせるものがある。肝心の検索精度についてはまた別の話だが。

国別サイトへのリダイレクト

上記"Live Worldwide" に関する情報はSearch Engine Land の"How Search Engine Redirect Users To Country-Specific Sites" (検索エンジンはいかにユーザーを国別サイトへリダイレクトするか)と題したまとめ記事から。米Yahoo! が英国からのアクセスをuk.yahoo.com へリダイレクトするようになったことをきっかけに書かれたものだ。

記事中では英国からのアクセスを各検索エンジンがどのように処理しているか、を解説している。日本のユーザーも例えば「www.google.com 」へアクセスしたら「google 日本(www.google.co.jp)」へリダイレクトされた、などの経験を日常的にしていることだろう。これらの処理や、検索結果や広告の表示がどうなっているか、というあたりが平易な英語で書かれているので、興味のある方には一読をおすすめしたい(技術的に詳述したものではない。為念)。

この国別サイトへのリダイレクト、英語が得意でない大多数の日本人にとって便利な仕様だといえよう。一方で米国と同じ英語圏である英国(やカナダ、等々)のユーザーにとっても、米国内から発信される膨大な情報に埋もれがちな自国発の情報をうまく拾いだすことが可能となるため、利便性は高そうだ。例えば記事中でも触れられているように、英国と米国で指すスポーツが異なる「football 」(英国ではサッカー、米国ではアメフト)という単語にどのような検索結果が求められるか、ということを考えてみるとよい。

*関連するエントリー:

2008/05/14

ブラウザによるURL の補完

某所にて、とあるサービスのプレゼンを受けていた時のこと。「実際の画面を見せますね」といいながらブラウザのURL 欄(Firefox でいうロケーションバー、Safari でいうアドレスフォーム)に「http:// 」から手入力をされたので驚いた。参考までに以下にSafari のヘルプを示すが、

こちらにあるとおり、Internet Explorer も含めた現在の主要なブラウザは「アドレスの主要な部分を入力すると、残りの部分が自動的に入力」されるようになっている。たとえば、

何でもまず検索する時代になって、URL を直打ちすることも減っているとは思う。が、こういったちょっとしたTips がどこまで普及しているかによって、例えば「canon.jp 」「panasonic.jp 」といった表記でURL をマス広告上に記載することの評価も違ってくるのではないか。機会があればブラウザまわりのあれこれについてアンケートをとってみたいものだ。

#久々の更新ながら小ネタ。まじめな話は気長にお待ちを。

こちらにあるとおり、Internet Explorer も含めた現在の主要なブラウザは「アドレスの主要な部分を入力すると、残りの部分が自動的に入力」されるようになっている。たとえば、

「http://www.cats.com」にアクセスするには「cats.com」と入力します。といった具合。必ずしも「http://〜 」から打つ必要はないわけだ。当たり前だと思っていたが、意外に知られていないのだろうか。ちなみにプレゼン担当者はインターネット関連の外資系企業で社長を歴任されてきた方であり、決してリテラシーは低くないはず。

何でもまず検索する時代になって、URL を直打ちすることも減っているとは思う。が、こういったちょっとしたTips がどこまで普及しているかによって、例えば「canon.jp 」「panasonic.jp 」といった表記でURL をマス広告上に記載することの評価も違ってくるのではないか。機会があればブラウザまわりのあれこれについてアンケートをとってみたいものだ。

#久々の更新ながら小ネタ。まじめな話は気長にお待ちを。

2008/04/09

君はYahoo! のAMP! を見たか

米Yahoo! が2008年第3四半期の提供開始を目指して開発中の、オンライン広告管理プラットフォーム「AMP! (Advertising Management Platform)」。米国時間4月7日の正式発表を受けて、日本語での記事も散見されるようになってきた。

さて、AMP! の発表と同時にデモ動画が公開されているのだが、読者諸賢は既に確認済みだろうか? リリースからリンクが張られているのだが(←一次ソースに当たることはいつでも重要)、埋め込みが可能なようなので試してみる。こちら:

見られない人はこちら(*)から:

30秒過ぎから管理画面の一部(地域ターゲティング機能や属性ターゲティング、実際に広告を表示する際の見え方を確認するプレビュー機能など)が見られる。UI はなかなかに洗練されていて、一見の価値ありといえよう。

念のため、AMP! によって実現されることとしては

このプロジェクトをこの時期に発表してきた理由はおそらく誰しも想像のつくところかと思う。しかし報道等を見る限り、広告プラットフォームとしてのAMP! の評価そのものは概して悪くない(予告した時期に提供を開始できれば、という注釈がつくが)。

そして、このデモ動画から垣間見えるAMP! の姿からは、米Yahoo! が自らの強み(と改善ポイント)を理解し、自社が「広告主やサイト運営者、そしてインターネットユーザーに対してどのような価値を提供できるか」を真剣に考えている様子がうかがえる、といったら言い過ぎだろうか。しかし、本当によいもの、長きにわたって支持されるものを作り上げるためにそういった「志」が必要であることは間違いないだろう。期待して待ちたい。

*このURL での公開はいずれ終了するかもしれないが、米Yahoo! の公式ブログ「Yodel Anecdotal」に掲載された同社President のSue Decker からのポストにも同じ動画が張り込まれている。こちらはおそらく保持されることだろう。為念。

米Yahoo!は米国時間2008年4月7日,新たなオンライン広告管理プラットフォーム「AMP! from Yahoo!」(開発コード名は「Project Apex」)を発表した。オンライン広告の売買に伴う手間を減らし,広告主や広告代理店,配信ネットワーク,掲載メディアなどの作業負荷を軽減できるという。(Source: ITpro)#ちなみに開発コードの「APEX 」は「Advertiser Publisher EXchange 」。これはこれでシンプルながら味わい深い。

さて、AMP! の発表と同時にデモ動画が公開されているのだが、読者諸賢は既に確認済みだろうか? リリースからリンクが張られているのだが(←一次ソースに当たることはいつでも重要)、埋め込みが可能なようなので試してみる。こちら:

見られない人はこちら(*)から:

30秒過ぎから管理画面の一部(地域ターゲティング機能や属性ターゲティング、実際に広告を表示する際の見え方を確認するプレビュー機能など)が見られる。UI はなかなかに洗練されていて、一見の価値ありといえよう。

念のため、AMP! によって実現されることとしては

AMP!では,検索広告や地域広告,モバイル広告,動画広告などさまざまな種類の広告を,Webブラウザから集中管理し,オンライン広告の制作/販売/購入時に必要となる業務を簡素化する。配信対象の地域やユーザー属性などの細かな指定が可能で,より適切な対象者に広告を届けて効果を高め,収益につなげられるという(ITpro )となっている。インターネット広告に携わる人であれば、その可能性はある程度は想像できるだろう。

このプロジェクトをこの時期に発表してきた理由はおそらく誰しも想像のつくところかと思う。しかし報道等を見る限り、広告プラットフォームとしてのAMP! の評価そのものは概して悪くない(予告した時期に提供を開始できれば、という注釈がつくが)。

そして、このデモ動画から垣間見えるAMP! の姿からは、米Yahoo! が自らの強み(と改善ポイント)を理解し、自社が「広告主やサイト運営者、そしてインターネットユーザーに対してどのような価値を提供できるか」を真剣に考えている様子がうかがえる、といったら言い過ぎだろうか。しかし、本当によいもの、長きにわたって支持されるものを作り上げるためにそういった「志」が必要であることは間違いないだろう。期待して待ちたい。

*このURL での公開はいずれ終了するかもしれないが、米Yahoo! の公式ブログ「Yodel Anecdotal」に掲載された同社President のSue Decker からのポストにも同じ動画が張り込まれている。こちらはおそらく保持されることだろう。為念。

2008/04/08

Google maps で聖火リレーを追跡

北京オリンピックの聖火リレーが、チベットでの事態を受け、ロンドン、パリなど各地で激しい抗議行動にあっている模様。今後、聖火がどの都市を経由するのかをGoogle Maps で確認することができる。

文字どおり、聖火が世界各地にリレーされる様子を理解できるだろう。同じページ内には、聖火リレーの様子をより詳細にGoogle Earth で追跡するためのリンクや、ブログへの埋め込み用ガジェットなども用意されている。

*なお、出発地オリンピアから先日のロンドンまでの6都市については、市内のどこを通過する(した)かが吹き出しで表示されるが、パリ以降の各都市については "Torch route information not yet publicly available." (ルート情報はまだ公式に提供されていない)となっている。各地での混乱を受けたものかどうかは不明。

文字どおり、聖火が世界各地にリレーされる様子を理解できるだろう。同じページ内には、聖火リレーの様子をより詳細にGoogle Earth で追跡するためのリンクや、ブログへの埋め込み用ガジェットなども用意されている。

*なお、出発地オリンピアから先日のロンドンまでの6都市については、市内のどこを通過する(した)かが吹き出しで表示されるが、パリ以降の各都市については "Torch route information not yet publicly available." (ルート情報はまだ公式に提供されていない)となっている。各地での混乱を受けたものかどうかは不明。

Labels:

google maps,

olympic,

torch relay

2008/03/23

Pacman と化すGoogle

一発ネタ from Search Engine Watch Blog(Google Increases Lead in Share of All American Searches)。

米comScore による「2008年2月の米国における検索エンジン利用率」の発表を受けて書かれた記事のイラスト。

comScore の発表によれば、5つの主要検索エンジン中、Google が0.7 ポイント伸長して59.2%となり、Yahoo! は0.6ポイント下げて21.6%に、Microsoft も0.2ポイント減の9.6%となっている(残り2つはAOL とAsk でそれぞれ5%弱)。つまり実際に上掲の画像ほどシェアを押さえたわけではないが、確かにPacman(パックマン。覚えてる?)なみの食欲で突き進んでいる印象はあって苦笑してしまった。

なお、先週はGoogle 日本のトップページが変更されて話題となったが、日本を含む東アジアやロシアにおいて、Google が米国や欧州ほどの成功を収められていないのはよく知られた話。それはGoogle の提供する各種の機能・サービスがあまり認知されていないことに起因する部分もあるだろうから、今回の改変の意図はある程度、理解できる。

しかし一方で、日々改良を進めている"Universal Search" (*)の根底にある考え方をいったん脇に置くことにもなるわけで、技術面で先行しつつ自分のスタイルを貫くというGoogle 流のかっこよさみたいなものが薄れた気がして、残念でもある(デザインのよしあしとはまた別の、姿勢とかそういう類いの話として)。

* SMX West では"One place to go, and one search box" みたいな言い方をしていたかと。"Make google.com the search box of first resort." とも。なお、"Universal Search" はGoogle の呼び方であり、たとえばAsk 3D をUniversal Search と呼ぶのはNG 。中立的な表現としては"Blended Search" などがある。

米comScore による「2008年2月の米国における検索エンジン利用率」の発表を受けて書かれた記事のイラスト。

comScore の発表によれば、5つの主要検索エンジン中、Google が0.7 ポイント伸長して59.2%となり、Yahoo! は0.6ポイント下げて21.6%に、Microsoft も0.2ポイント減の9.6%となっている(残り2つはAOL とAsk でそれぞれ5%弱)。つまり実際に上掲の画像ほどシェアを押さえたわけではないが、確かにPacman(パックマン。覚えてる?)なみの食欲で突き進んでいる印象はあって苦笑してしまった。

なお、先週はGoogle 日本のトップページが変更されて話題となったが、日本を含む東アジアやロシアにおいて、Google が米国や欧州ほどの成功を収められていないのはよく知られた話。それはGoogle の提供する各種の機能・サービスがあまり認知されていないことに起因する部分もあるだろうから、今回の改変の意図はある程度、理解できる。

しかし一方で、日々改良を進めている"Universal Search" (*)の根底にある考え方をいったん脇に置くことにもなるわけで、技術面で先行しつつ自分のスタイルを貫くというGoogle 流のかっこよさみたいなものが薄れた気がして、残念でもある(デザインのよしあしとはまた別の、姿勢とかそういう類いの話として)。

* SMX West では"One place to go, and one search box" みたいな言い方をしていたかと。"Make google.com the search box of first resort." とも。なお、"Universal Search" はGoogle の呼び方であり、たとえばAsk 3D をUniversal Search と呼ぶのはNG 。中立的な表現としては"Blended Search" などがある。

2008/03/17

いわゆる業界誌:"Search Marketing Standard" と"Visibility"

#SMX Wext で見つけた小ネタその2。早く書かないとSES NY がはじまってしまうので。

Search Marketing Expo 2008 West (SMX West) の会場で、"Search Marketing Standard" と"Visibility"のバックナンバーが無料配布されていた。どちらもいわゆるSEM に関する情報に特化した雑誌で、いうなれば業界誌という感じ。

Search Marketing Standard は2006年夏号から季刊で発行されており、購読料金は年間15ドル(米国外は年間20ドル。バックナンバーは1部につき10ドル)。Visibility は2007年7月発行開始ということで最近の参入。最新号が3号目となる。SEM 以外のOnline Marketing も扱っており、1部9.95ドル。

ここでしか読めない最新の情報が載っているという印象はないが、いずれもよくまとまっており、読みやすい(特にSearch Marketing Standard)。また、SEM 会社やツールベンダー等から広告がきちんと出稿されている点に、米国におけるSEM 業界の裾野の広さを感じさせられた。

#日本でいうと翔泳社「SEO SEM Technique」あたりが近いと思われるが、ボリューム的にはむしろSEO SEM Technique のほうが充実している(たまたま編集体制を知っているが、あれだけの内容を毎号まとめるのはたいへんな作業だろう)。米誌に見習う点があるとすれば、全体のテイストがある程度統一されていて、書き手による売り込み色が薄く「Web マスターにとって有益な情報とは」という視点が固持されている点だろうか。

*関連するエントリー:

*参考情報:

インターネットコムでアイレップ岡本氏による(小ネタではない)ちゃんとしたレポートの掲載が開始されている。

Search Marketing Expo 2008 West (SMX West) の会場で、"Search Marketing Standard" と"Visibility"のバックナンバーが無料配布されていた。どちらもいわゆるSEM に関する情報に特化した雑誌で、いうなれば業界誌という感じ。

Search Marketing Standard は2006年夏号から季刊で発行されており、購読料金は年間15ドル(米国外は年間20ドル。バックナンバーは1部につき10ドル)。Visibility は2007年7月発行開始ということで最近の参入。最新号が3号目となる。SEM 以外のOnline Marketing も扱っており、1部9.95ドル。

ここでしか読めない最新の情報が載っているという印象はないが、いずれもよくまとまっており、読みやすい(特にSearch Marketing Standard)。また、SEM 会社やツールベンダー等から広告がきちんと出稿されている点に、米国におけるSEM 業界の裾野の広さを感じさせられた。

#日本でいうと翔泳社「SEO SEM Technique」あたりが近いと思われるが、ボリューム的にはむしろSEO SEM Technique のほうが充実している(たまたま編集体制を知っているが、あれだけの内容を毎号まとめるのはたいへんな作業だろう)。米誌に見習う点があるとすれば、全体のテイストがある程度統一されていて、書き手による売り込み色が薄く「Web マスターにとって有益な情報とは」という視点が固持されている点だろうか。

*関連するエントリー:

- Search Marketing という言葉は一般化するか

- adCenter Add-in Beta for Excel 2007

- Search 関連カンファレンスの場合

- SMX West - Search Marketing Expo West 2008 まもなく開催

*参考情報:

インターネットコムでアイレップ岡本氏による(小ネタではない)ちゃんとしたレポートの掲載が開始されている。

2008/03/16

Search Marketing という言葉は一般化するか

微妙に気になる表現を見かけたのでポスト。少し前のエントリーだが、「サーチ|心ごころ」に、以下の記述があった。

ただ、米国でもS とM の間に"Engine" をはさむ必要性はあるのか、というところに徐々に疑問が持たれ、"Search Marketing(サーチ・マーケティング)" と呼ぶ人が増えてきているのは事実。語呂の問題もあるだろうし、米Overture Services が米Yahoo! に買収された後、2005年3月に"Yahoo! Search Marketing" とリブランドされたのも拍車をかけたのではないかと思われる。

SMX West の会場でも、どちらかと言えばSEM よりもSearch Marketing と呼ぶ人が多いように感じた。何よりイベント名が「Search Marketing Expo 」である訳で……米日問わず、検索連動型広告をSEM と呼ぶ輩も後を絶たないため、いっそ大枠を"Search Marketing" としたほうがすっきりするかもしれない。ただ、アジェンダ一覧を見るとわかるとおり、この領域全体の略語としては「SEM」の表記が使われている(Focus: のところを参照。ちなみに広告はPPC とされている)のは認識しておいたほうがよいだろう。やはり"SM" ではまずい、というのが一般的な判断かと。

#当ブログの名称「SEM酒場」もいずれ変更の必要が出てくるかもしれない。当面はこのままでいきたいと思うが……

だから、サーチ、サーチってよく言ってるけど、検索行動だけでなく、もっと情報収集行動全体を捉える必要があると思う。そう考えると、SEM(サーチエンジンマーケティング)っていう言葉もSM(サーチマーケティング)って言葉に置き換えて、生活者のサーチ行動を俯瞰した視点で仕事しなきゃいけない。 (*注:改行は除去した)「全体をとらえる必要がある」とか「俯瞰した視点で」というのは同意だが、だからEngine がはずれる、というのが論理的にしっくりこない。それなら無理にSearch を残す必要もないような。いっそSearch Engine をとっぱらってただのMarketing なり、あるいはOnline Marketing でよいのではという気もする。

ただ、米国でもS とM の間に"Engine" をはさむ必要性はあるのか、というところに徐々に疑問が持たれ、"Search Marketing(サーチ・マーケティング)" と呼ぶ人が増えてきているのは事実。語呂の問題もあるだろうし、米Overture Services が米Yahoo! に買収された後、2005年3月に"Yahoo! Search Marketing" とリブランドされたのも拍車をかけたのではないかと思われる。

SMX West の会場でも、どちらかと言えばSEM よりもSearch Marketing と呼ぶ人が多いように感じた。何よりイベント名が「Search Marketing Expo 」である訳で……米日問わず、検索連動型広告をSEM と呼ぶ輩も後を絶たないため、いっそ大枠を"Search Marketing" としたほうがすっきりするかもしれない。ただ、アジェンダ一覧を見るとわかるとおり、この領域全体の略語としては「SEM」の表記が使われている(Focus: のところを参照。ちなみに広告はPPC とされている)のは認識しておいたほうがよいだろう。やはり"SM" ではまずい、というのが一般的な判断かと。

#当ブログの名称「SEM酒場」もいずれ変更の必要が出てくるかもしれない。当面はこのままでいきたいと思うが……

Labels:

Search Marketing,

SEM,

SMX

2008/03/08

adCenter Add-in Beta for Excel 2007

Search Marketing Expo 2008 West (SMX West) で見つけた小ネタその1。

SMX West が開催された3日間のうち、2日目と3日目には各社による展示も行われた。Microsoft のブースはLive Search とDigital Advertising Solusions の2つを前面に打ち出して構成。その中に"adCenter Add-in Beta for Excel 2007" なるもののチラシが置かれていた。宿に戻って調べてみると、これが意外に面白い。

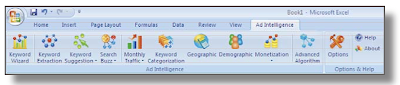

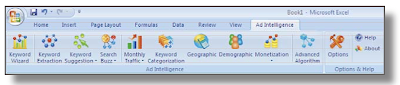

名前のとおり、基本的にはMicrosoft Excel 2007 に組み込んで使う、adCenter を管理・運用するためのツール。64MB もの容量のzip ファイルをダウンロードする必要があるが、以下に紹介するとおり機能面は予想以上に多彩だ。Add-in を入れると次のようなボタンがExcel に追加される。

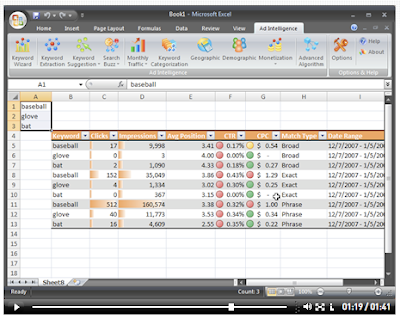

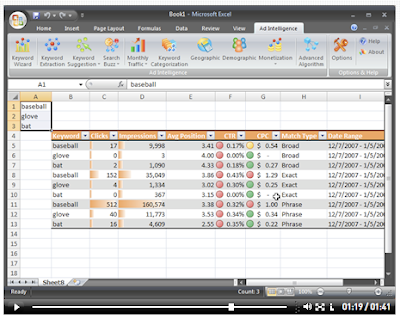

これらをいかに使うか、について分かりやすいデモが用意されている。Overview はスキップして、Keyword Suggestion とKeyword Monetization 、Keyword Forecasting を眺めてからKeyword Wizard を見ると理解しやすいのではないかと思う。ちなみにKeyword Monetization の画面はこんな感じ。

参考までに、仕様を説明したPDF ファイルによれば、機能として提供されるのは以下の内容となっている(括弧内はボタンを押すと出てくるサブメニュー)。

筆者の環境ではこのAdd-in を入れることができないため実際に試しての感想ではない(おそらく現時点では日本語も通らないものと思われる)が、この「adCenter Add-in for Excel 2007」、自社の強みであるOffice Suite のシェアをうまく活かした興味深い取り組みではないか。Google のAdWords Editor のように実用に徹したツールともまたひと味ちがった面白さがある。

#adCenter は日本でのサービスが始まっていないためノーマークの人も多いと思うが、機能的にはYahoo! Search Marketing はおろかGoogle AdWords をも上回るのではないか、と業界筋ではいわれている。とはいえ、有力な広告配信先と広告主を確保できなければ宝の持ち腐れであり、それが現在のYahoo! への……ゲホゲホ(以下略

*関連するエントリー:

SMX West が開催された3日間のうち、2日目と3日目には各社による展示も行われた。Microsoft のブースはLive Search とDigital Advertising Solusions の2つを前面に打ち出して構成。その中に"adCenter Add-in Beta for Excel 2007" なるもののチラシが置かれていた。宿に戻って調べてみると、これが意外に面白い。

名前のとおり、基本的にはMicrosoft Excel 2007 に組み込んで使う、adCenter を管理・運用するためのツール。64MB もの容量のzip ファイルをダウンロードする必要があるが、以下に紹介するとおり機能面は予想以上に多彩だ。Add-in を入れると次のようなボタンがExcel に追加される。

これらをいかに使うか、について分かりやすいデモが用意されている。Overview はスキップして、Keyword Suggestion とKeyword Monetization 、Keyword Forecasting を眺めてからKeyword Wizard を見ると理解しやすいのではないかと思う。ちなみにKeyword Monetization の画面はこんな感じ。

参考までに、仕様を説明したPDF ファイルによれば、機能として提供されるのは以下の内容となっている(括弧内はボタンを押すと出てくるサブメニュー)。

- Keyword Wizard

- Keyword Extraction

- Keyword Suggestion (Campaign Association/Contained/Similarity)

- Search Buzz (Top Spiky Keywords/Top Frequent keywords)

- Monthly Traffic (Monthly Traffic/Daily Traffic)

- Keywords Categorization

- Geographic

- Demographic

- Monetization (Monetization/Vertical KPIs)

- Advanced Algorithm

- Options

筆者の環境ではこのAdd-in を入れることができないため実際に試しての感想ではない(おそらく現時点では日本語も通らないものと思われる)が、この「adCenter Add-in for Excel 2007」、自社の強みであるOffice Suite のシェアをうまく活かした興味深い取り組みではないか。Google のAdWords Editor のように実用に徹したツールともまたひと味ちがった面白さがある。

#adCenter は日本でのサービスが始まっていないためノーマークの人も多いと思うが、機能的にはYahoo! Search Marketing はおろかGoogle AdWords をも上回るのではないか、と業界筋ではいわれている。とはいえ、有力な広告配信先と広告主を確保できなければ宝の持ち腐れであり、それが現在のYahoo! への……ゲホゲホ(以下略

*関連するエントリー:

Labels:

adCenter,

Microsoft,

Search ads,

SMX

2008/03/07

Search 関連カンファレンスの場合

#クイックに。SMX West の小ネタ報告は週末に書く予定。

#広告業界は十分な市場があってなおかつパスされている。検索に関しては日中ともに市場の規模と理解がじゅうぶんでないので、潜在市場の大きいほうへかけた、という理解が妥当かと思う。

SES Tokyo is Back!

そんな中、老舗イベントのSearch Engine Strategies がこの秋、2年ぶりの東京開催を予定している。いま確認したら、期日も告知されていた(10/28-29)。2004〜2006年にかけて日本で開催されたSES がぱっとしなかったのは、何より当時の主催者が展示会屋の発想を抜け出ることができなかったためだと思うが、今秋のSES Tokyo では米国スタイルを踏襲し、来場者からある程度の聴講費を徴収するかわりに、真に有意義な情報の提供を中心に置く、とのこと。期待したい。

*関連するエントリー:

この業界にいて、これが「ジャパン・パッシング」だと実感する事象の代表が、世界各国で開催されるカンファレンス「AdTech」が、未だ日本で開催されていないことだ。そうこうしているうちに中国では行なわれている。SMX (Search Marketing Expo) も先に中国へ出るようだ。4月18〜19日、場所はXiamen(廈門、アモイ)。広告業界とは事情が違うとは思いつつ、やはり寂しいものがある。

AdTechの隆盛とジャパンパッシング - 業界人間ベム

#広告業界は十分な市場があってなおかつパスされている。検索に関しては日中ともに市場の規模と理解がじゅうぶんでないので、潜在市場の大きいほうへかけた、という理解が妥当かと思う。

SES Tokyo is Back!

そんな中、老舗イベントのSearch Engine Strategies がこの秋、2年ぶりの東京開催を予定している。いま確認したら、期日も告知されていた(10/28-29)。2004〜2006年にかけて日本で開催されたSES がぱっとしなかったのは、何より当時の主催者が展示会屋の発想を抜け出ることができなかったためだと思うが、今秋のSES Tokyo では米国スタイルを踏襲し、来場者からある程度の聴講費を徴収するかわりに、真に有意義な情報の提供を中心に置く、とのこと。期待したい。

*関連するエントリー:

Labels:

china,

Search Marketing,

SES,

SMX

2008/02/24

SMX West - Search Marketing Expo West 2008 まもなく開催

2/26〜2/28、米国加州はSanta Clara で「Search Marketing Expo West 2008 (SMX West )」が開催される。筆者もひっそりと聴講の予定。現地で見かけたら声をかけていただきたく。ここで紹介できるような気の利いた小ネタが見つかれば帰国後に報告したいと考えている。

#加州ってカリフォルニア州ね、念のため。

ちなみにSMX は、業界の定番イベント「Search Engine Strategies」を長年にわたって手がけてきたDanny Sullivan 氏が昨年あらたに立ち上げた、Search Marketing に関するカンファレンス(詳しくはこのページ)。SMX West は4トラック×3日間の規模で開催される。

*関連するエントリー:

#加州ってカリフォルニア州ね、念のため。

ちなみにSMX は、業界の定番イベント「Search Engine Strategies」を長年にわたって手がけてきたDanny Sullivan 氏が昨年あらたに立ち上げた、Search Marketing に関するカンファレンス(詳しくはこのページ)。SMX West は4トラック×3日間の規模で開催される。

*関連するエントリー:

Labels:

Search Marketing,

SMX

2008/02/21

2006年、ネットはすでに雑誌を超えていた 〜電通「日本の広告費」

電通から「日本の広告費」が発表された。今回の2007年分から推定範囲が改訂されており(*)、推移を見るために2005年にさかのぼって発表している。

*改訂のポイントとして大きくは、雑誌の対象に「業界誌、専門誌、カード誌・会員誌、ローカルタウン誌」を加えたこと、これまで媒体費だけを推定していたインターネット広告に関して広告制作費も加えたこと、旧「SP 広告費」を「プロモーションメディア広告費」とし、フリーペーパー・フリーマガジンを対象に加えたことなどが挙げられる。

考察は他の方がやるだろうし、いろいろ商売ベースの思惑やら政治的な話があるものを論評してもなあという気がするが、1点だけ。CNET では

#それにしてもなぜ電通のPDF はテキストのコピーを許可しない設定になっているのか。

*改訂のポイントとして大きくは、雑誌の対象に「業界誌、専門誌、カード誌・会員誌、ローカルタウン誌」を加えたこと、これまで媒体費だけを推定していたインターネット広告に関して広告制作費も加えたこと、旧「SP 広告費」を「プロモーションメディア広告費」とし、フリーペーパー・フリーマガジンを対象に加えたことなどが挙げられる。

考察は他の方がやるだろうし、いろいろ商売ベースの思惑やら政治的な話があるものを論評してもなあという気がするが、1点だけ。CNET では

新聞、テレビ、ラジオ、雑誌のマスコミ4媒体は3年連続して前年を下回り、一方で4年連続増加となったインターネット広告費がついに雑誌広告費を抜き去った。と報じられているが、改訂後の2006年の数字(上掲画像の右から2列目)を見ると

ネット広告費が雑誌広告を抜き去る、電通発表「2007年日本の広告費」

- 雑誌広告費: 4,777億円

- インターネット広告費(媒体費+広告制作費): 4,826億円

#それにしてもなぜ電通のPDF はテキストのコピーを許可しない設定になっているのか。

Labels:

internet ads,

marketing

2008/02/18

米B to B マーケターへの意識調査

米MarketingProfs がForrester Research と共同で実施した、B to B マーケターに対する意識調査「B-to-B Marketing in 2008: Trends in Strategies and Spending」が興味深い内容であった。少し前に発表されたものだが、以下、簡単に紹介する(詳細については上記リンクからダウンロードが可能。興味を持った方はどうぞ。連絡先情報などの入力が必要)

この調査はB to B (対企業)のマーケティングに従事するマーケター462人を対象として、2007年の第3四半期に実施したもの。企業規模や業種、回答者の職位など属性はまちまちで、全体のマーケティング予算を把握していない、と答えた人が15%いるなど、ちょっと首をかしげるようなところもある。ただ、B to C (対消費者)のマーケティングに比べて情報の少ないこの分野の傾向を見るにはよいのではないか。

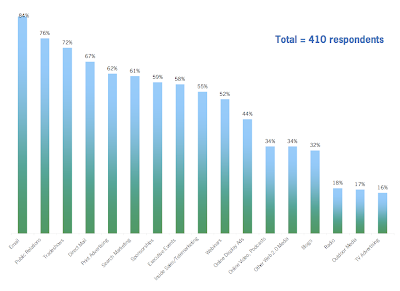

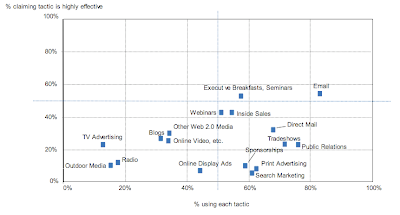

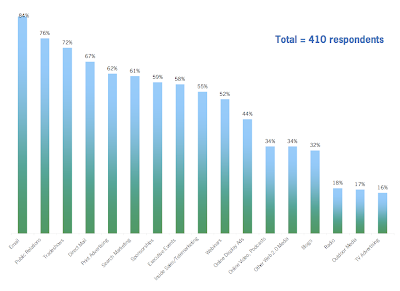

まずは実施しているマーケティング手法を聞いたのがこの図。メールやPublic Relations (広報)についで「Tradeshows (展示会)」が上位に入っている点はいかにもB to B っぽい。ダイレクトメール、紙媒体への広告出稿とつづき、Search Marketing は実施率61%で6番目に入っている。

ちなみに今後の予算の増減について聞いたところ(14ページ)、もっとも増額意向が高かったのは「Online Video, Podcasts, or Rich Media」で56%、ついで「Search Marketing 」に対して55%が予算を増やすと答えている(そのまま、が41%、減らすと答えたのは4%)。利用率が相対的に高く、かつ増額の方針ということは、B to B においてもある程度Search Marketing の満足度の高いことがうかがえる。

目的別の有効度評価

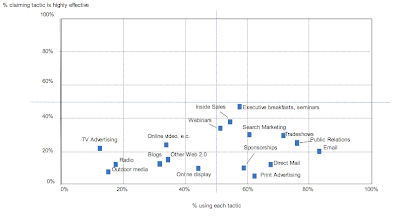

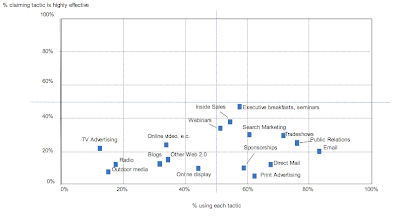

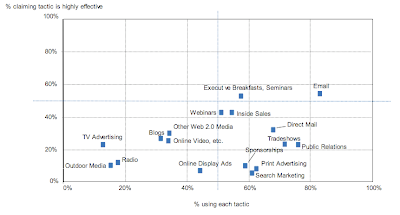

上記はある意味、想定の範囲内。むしろ興味深かったのは以下の3つのグラフだ。目的別に、有効と思われるマーケティング手法を回答させたもので、横軸が実施率(つまり、上掲のグラフを横軸に展開している)、縦軸が「有効である」と回答した率である。横方向の位置関係は3枚とも共通であるため、それぞれが上下する様子に注目してほしい。

まず「リードを獲得する」場合。「Executive breakfasts, seminars 」つまり、上級管理職/決済権限者を対象とした、商談をしながらの朝食や少人数制のセミナーなどの評価が高い。その他、「Inside Sales (内勤営業。テレマーケティングなどのイメージ)」「Webinars (オンラインセミナー)」「Search Marketing 」とつづく。

「メッセージを伝える」ということを目的にする場合には、メールと、先ほどの「Executive breakfasts, seminars 」が高い評価を得ている。

そして「ブランド認知を高める」のが目的の場合には、「TV Advertising (テレビ広告)」の評価がいきなり跳ねあがる。実施率こそ低いものの、実施した企業はブランディングに関するテレビ広告の効果を高く評価していることがわかる。またPublic Relations (広報)も60%近い評価を得ており、こちらもブランド認知の向上に寄与すると考えられている。

#広告枠の頭に「PR 」とつけるのが横行しているが、当然ながら広告と広報は別物である。アピールとピーアールの語感が似ているのをよいことに混同させようとしているのかもしれないが、広報サイドから見ると迷惑きわまりない話だろう。

このように、目的によってそれぞれの手法の効果は異なっており、自社の目的とその優先順位を意識した上で、予算なども勘案しつつ必要な手法を組み合わせることが重要といえそうだ。なんとなく感じていたことがデータで示されてすっきりした感じではないだろうか。またB to B のマーケティングにおいて「効果が高い」と評価されている手法は、消費者向けのマーケティングのように広告一辺倒でないことも理解しておきたい。

昨今の「広告か、広報か」のような議論も、対象(B or C )、何を売るのか(サービス or 商品 or ...。ハードウェアを売っていると見せて実は導入コンサル料やその後の保守費用で稼ぐ、などもありがち)やその新規性、価格、購買頻度、市場の成熟度、などを踏まえる必要があるように感じられる。

*関連するエントリー:

この調査はB to B (対企業)のマーケティングに従事するマーケター462人を対象として、2007年の第3四半期に実施したもの。企業規模や業種、回答者の職位など属性はまちまちで、全体のマーケティング予算を把握していない、と答えた人が15%いるなど、ちょっと首をかしげるようなところもある。ただ、B to C (対消費者)のマーケティングに比べて情報の少ないこの分野の傾向を見るにはよいのではないか。

まずは実施しているマーケティング手法を聞いたのがこの図。メールやPublic Relations (広報)についで「Tradeshows (展示会)」が上位に入っている点はいかにもB to B っぽい。ダイレクトメール、紙媒体への広告出稿とつづき、Search Marketing は実施率61%で6番目に入っている。

ちなみに今後の予算の増減について聞いたところ(14ページ)、もっとも増額意向が高かったのは「Online Video, Podcasts, or Rich Media」で56%、ついで「Search Marketing 」に対して55%が予算を増やすと答えている(そのまま、が41%、減らすと答えたのは4%)。利用率が相対的に高く、かつ増額の方針ということは、B to B においてもある程度Search Marketing の満足度の高いことがうかがえる。

目的別の有効度評価

上記はある意味、想定の範囲内。むしろ興味深かったのは以下の3つのグラフだ。目的別に、有効と思われるマーケティング手法を回答させたもので、横軸が実施率(つまり、上掲のグラフを横軸に展開している)、縦軸が「有効である」と回答した率である。横方向の位置関係は3枚とも共通であるため、それぞれが上下する様子に注目してほしい。

リード獲得に有効な手法

まず「リードを獲得する」場合。「Executive breakfasts, seminars 」つまり、上級管理職/決済権限者を対象とした、商談をしながらの朝食や少人数制のセミナーなどの評価が高い。その他、「Inside Sales (内勤営業。テレマーケティングなどのイメージ)」「Webinars (オンラインセミナー)」「Search Marketing 」とつづく。

メッセージを伝えるために有効な手法

「メッセージを伝える」ということを目的にする場合には、メールと、先ほどの「Executive breakfasts, seminars 」が高い評価を得ている。

ブランド認知の向上に有効な手法

そして「ブランド認知を高める」のが目的の場合には、「TV Advertising (テレビ広告)」の評価がいきなり跳ねあがる。実施率こそ低いものの、実施した企業はブランディングに関するテレビ広告の効果を高く評価していることがわかる。またPublic Relations (広報)も60%近い評価を得ており、こちらもブランド認知の向上に寄与すると考えられている。

#広告枠の頭に「PR 」とつけるのが横行しているが、当然ながら広告と広報は別物である。アピールとピーアールの語感が似ているのをよいことに混同させようとしているのかもしれないが、広報サイドから見ると迷惑きわまりない話だろう。

このように、目的によってそれぞれの手法の効果は異なっており、自社の目的とその優先順位を意識した上で、予算なども勘案しつつ必要な手法を組み合わせることが重要といえそうだ。なんとなく感じていたことがデータで示されてすっきりした感じではないだろうか。またB to B のマーケティングにおいて「効果が高い」と評価されている手法は、消費者向けのマーケティングのように広告一辺倒でないことも理解しておきたい。

昨今の「広告か、広報か」のような議論も、対象(B or C )、何を売るのか(サービス or 商品 or ...。ハードウェアを売っていると見せて実は導入コンサル料やその後の保守費用で稼ぐ、などもありがち)やその新規性、価格、購買頻度、市場の成熟度、などを踏まえる必要があるように感じられる。

*関連するエントリー:

2008/02/11

baidu.co.jp - 百度(Baidu )とは無関係

1月23日に日本向けの「本格的な」サービス提供を開始した中国発の検索エンジン「百度」(Baidu、バイドゥ)。本家のシンプルなトップページをあえて変えてきたアプローチはAsk.jp を思わせる、といったら縁起が悪いだろうか。まずはお手並み拝見といったところ。

ちなみに百度の日本向け検索サイトのURL は「baidu.jp」。「jp.baidu.com」などを使う手もあっただろうが、汎用jpドメインを手堅く押さえている。ところが、ついでにbaidu.co.jp を叩いてみて困惑。青を基調としたページに「中国家庭料理」「ブランドウォッチ」「整体サロン」などの文字列が。

baidu.co.jp は、東京に本社を置く「シービーシー株式会社」が使用しており、検索エンジンの百度とはまったくの無関係、ということらしい。ミクシィのようにサービスサイトは「mixi.jp」、企業サイトは「mixi.co.jp」と使い分けをしている例もある(他にはエフルートなども同様)だけに、すっきりさせておきたいところだが……

この件、実は2007年3月に日本知的財産仲裁センターからの裁定が出ていたそうで。

#今回「baidu.co.jp」がヘンだと教えてくれたのは同僚のSH。Thanks!

*関連するエントリー:

ちなみに百度の日本向け検索サイトのURL は「baidu.jp」。「jp.baidu.com」などを使う手もあっただろうが、汎用jpドメインを手堅く押さえている。ところが、ついでにbaidu.co.jp を叩いてみて困惑。青を基調としたページに「中国家庭料理」「ブランドウォッチ」「整体サロン」などの文字列が。

baidu.co.jp は、東京に本社を置く「シービーシー株式会社」が使用しており、検索エンジンの百度とはまったくの無関係、ということらしい。ミクシィのようにサービスサイトは「mixi.jp」、企業サイトは「mixi.co.jp」と使い分けをしている例もある(他にはエフルートなども同様)だけに、すっきりさせておきたいところだが……

この件、実は2007年3月に日本知的財産仲裁センターからの裁定が出ていたそうで。

裁定によると、シービーシーは2006年12月7日に同ドメイン名を登録していた。これに対して百度は同年12月末、代理人を通じてドメイン名の譲渡申し入れを行なったが、シービーシーが譲渡の提案を拒否していた。裁定が出てからもう1年近くになるが、まだ決着していない、ということなのだろうか。オールドスクールには懐かしい「goo.co.jp」をめぐるもめ事(何のことやら、という方はこちらなど参照のこと)のようにならなければよいのだが。まあ今どきのインターネットユーザーはURL の直打ちなどせずに「百度」ないし「Baidu 」と検索してbaidu.jp にたどりつくだろうから、それはそれで大丈夫なのかもしれない。……っておい。(「セカンドサーチエンジン」ってそういうことじゃないよね)

*「baidu.co.jp」を百度に移転せよ、知的財産仲介センターが裁定(INTERNET Watch)

#今回「baidu.co.jp」がヘンだと教えてくれたのは同僚のSH。Thanks!

*関連するエントリー:

2008/02/06

それはペイド・インクルージョン(Paid Inclusion)ではない

livedoor ディレクターBlog に「モバイル検索の裏側」というエントリーが掲載された。ジェイ・リスティングの山田という方が「ケータイlivedoor」のモバイル検索について語っている。モバイル検索におけるディレクトリ型検索エンジンの有効性を説明し、

さて、明らかな間違いが次の「モバイル検索連動型広告について」の章に含まれている。いささか長くなるが、当該部分を引用する。

ということで、上記のように「広告を検索結果の上位に混ぜ込む」というのはペイド・インクルージョンとは本来関係がない。混ぜ込む先はインデックスであるべきで、検索結果へダイレクトに「混ぜ込む」のはまた別の話だ(要は中国における百度の検索結果などと同一、という理解でよいだろうか?)。それはモバイルであっても「タブー視される手法」だろうと考えられるし、広告は広告として判別可能な形で掲載するのがのぞましいのではないだろうか。

意図的に話を混同させているのであればたちが悪いが、心からそう思い込んで書いている可能性もあって判断しがたい。思い込みで書いてしまったのであれば、早期に訂正されることをおすすめする。検索結果ページの表示形式についても(筆者の理解したような手法であるならば)再考されるべきかと思う。

登録サイトをロボット型検索エンジンのクローリングの基点にすると共に、登録サイトが優先的に表示されるようなアルゴリズムを組むことにより、検索結果の精度を向上させる取り組みが成されています。と紹介している。つまり、もし仮にケータイlivedoor でのSEO を検討する際にはまずディレクトリ登録(≒Jリスティング社の「Jエントリーモバイル」)から、という話だ。

さて、明らかな間違いが次の「モバイル検索連動型広告について」の章に含まれている。いささか長くなるが、当該部分を引用する。

モバイルにおいてはロボット型検索エンジンのみの場合、前述の要因の影響で検索結果として不十分なものになる可能性が高い状況です。そこに対する解決策として利用されているのが、ジェイ・リスティングの検索連動型広告であり、ペイドインクルージョンという手法です。うーん……。ペイド・インクルージョン(Paid Inclusion。Pay for Inclusion、略してPFI ともいう)とは、クローラーによるデータ取得が難しいサイト(例えばCGI を用いたECサイト)などを対象に、有償でWeb ページのデータを検索エンジンのインデックスへ格納するサービスを指す。山田氏が書くような「PCの世界においてはタブー視されている手法」ではなく、クローラーの性能が低かった時代にはそれなりの意味を持つサービスであった。ただし、必ずしも検索結果における上位表示を保証するものではない、という点を認識しておきたい。クローラーの性能があがり、かつ、まっとうなSEO の知識に基づく検索エンジンフレンドリーなサイト構築が普及してきた昨今ではほとんど顧みられることがなくなりつつあるプログラムといってよい。

ジェイ・リスティングの検索連動型広告では、事前にクライアントが購入するキーワードとそのサイトの関連性を審査しています。その審査を経た広告を検索結果の上位に混ぜ込むことで、検索ワードと関連性が高い検索結果としての広告を提供することに繋がっています。(強調は筆者)

ということで、上記のように「広告を検索結果の上位に混ぜ込む」というのはペイド・インクルージョンとは本来関係がない。混ぜ込む先はインデックスであるべきで、検索結果へダイレクトに「混ぜ込む」のはまた別の話だ(要は中国における百度の検索結果などと同一、という理解でよいだろうか?)。それはモバイルであっても「タブー視される手法」だろうと考えられるし、広告は広告として判別可能な形で掲載するのがのぞましいのではないだろうか。

意図的に話を混同させているのであればたちが悪いが、心からそう思い込んで書いている可能性もあって判断しがたい。思い込みで書いてしまったのであれば、早期に訂正されることをおすすめする。検索結果ページの表示形式についても(筆者の理解したような手法であるならば)再考されるべきかと思う。

Labels:

livedoor,

mobile,

paid inclusion,

search

2008/02/05

インターネットユーザーの時間を値付けする

#業界騒然の、現在進行中の例の件について考える際の材料にしていただければ、と。

たいへん興味深い「Grabbing Those Valuable Search Minutes」なる記事がeMarketer にアップされている。

まずはこちらの図。ユーザーがインターネット上で過ごす時間のうち、検索結果ページに接触しているのはわずか4.6%に過ぎず、しかもその割合は年々低下している。それ以外の時間、ユーザーはコンテンツを閲覧したり、コミュニケーションをとったり買い物をしたりしている。検索、検索と騒がれているが、検索している時間は実際のところせいぜいこのぐらいだったりするわけだ。

考えてみれば当たり前のことで、もともとユーザーは自分が必要な情報を得るなり、特定の場にアクセスして交流することを目的としており、検索はそのための手段に過ぎない。言い方を変えると、ユーザーは別に検索という行為そのものを目的としている訳ではない。従って、ユーザーがインターネット上で過ごす時間の中で、検索に接しているのは20分の1にも満たないごくわずかの時間ということになる。

ところが、広告主がユーザーとの接触を求めて広告費を投下する時間区分、という観点で見ると、「検索している時間」に対しては2007年で1時間あたり5.07米ドルが投じられている。かたや、「コンテンツを閲覧している時間」に対しては1時間あたり0.49米ドル。つまり、同じ1時間に対して広告主は10倍以上の価値の差を感じていることになる。

この数字からは、ユーザーの興味・関心が顕在化し、かつその内容を検索キーワードを通じて容易に把握可能な「検索」という場の価値がうかがえる。そして、この場に広告の考え方を持ち込んだビジネスモデルの秀逸さと、その価値ある場を押さえているプレイヤーの強さが浮かび上がってくるだろう。しかも上掲の図は、この検索という場の価値が2006年から2007年にかけてさらに上昇したことを示している。

こういった現状把握をベースに、今後の業界勢力図を考えてみるのは面白いのではないか。

あくまで、この価値ある「検索」という場の奪い合いを続けるのか。それとも、マネタイズ(収益化)が十分でないとも解釈しうるコンテンツ閲覧やコミュニケーションの時間をいかに収益化するか、という点にフォーカスするのか。もちろん単価が低くても、コンテンツ閲覧に費やすユーザーの膨大な時間を自社の陣営に集約することができれば、それは十分な収益源となるだろう。

*もちろん、現在の検索のあり方が完成形でない以上、いまある検索よりもユーザーの期待に応えるものを実現できれば、こういったレースの前提が変わってしまうことは言うまでもない。

たいへん興味深い「Grabbing Those Valuable Search Minutes」なる記事がeMarketer にアップされている。

まずはこちらの図。ユーザーがインターネット上で過ごす時間のうち、検索結果ページに接触しているのはわずか4.6%に過ぎず、しかもその割合は年々低下している。それ以外の時間、ユーザーはコンテンツを閲覧したり、コミュニケーションをとったり買い物をしたりしている。検索、検索と騒がれているが、検索している時間は実際のところせいぜいこのぐらいだったりするわけだ。

考えてみれば当たり前のことで、もともとユーザーは自分が必要な情報を得るなり、特定の場にアクセスして交流することを目的としており、検索はそのための手段に過ぎない。言い方を変えると、ユーザーは別に検索という行為そのものを目的としている訳ではない。従って、ユーザーがインターネット上で過ごす時間の中で、検索に接しているのは20分の1にも満たないごくわずかの時間ということになる。

ところが、広告主がユーザーとの接触を求めて広告費を投下する時間区分、という観点で見ると、「検索している時間」に対しては2007年で1時間あたり5.07米ドルが投じられている。かたや、「コンテンツを閲覧している時間」に対しては1時間あたり0.49米ドル。つまり、同じ1時間に対して広告主は10倍以上の価値の差を感じていることになる。

この数字からは、ユーザーの興味・関心が顕在化し、かつその内容を検索キーワードを通じて容易に把握可能な「検索」という場の価値がうかがえる。そして、この場に広告の考え方を持ち込んだビジネスモデルの秀逸さと、その価値ある場を押さえているプレイヤーの強さが浮かび上がってくるだろう。しかも上掲の図は、この検索という場の価値が2006年から2007年にかけてさらに上昇したことを示している。

こういった現状把握をベースに、今後の業界勢力図を考えてみるのは面白いのではないか。

あくまで、この価値ある「検索」という場の奪い合いを続けるのか。それとも、マネタイズ(収益化)が十分でないとも解釈しうるコンテンツ閲覧やコミュニケーションの時間をいかに収益化するか、という点にフォーカスするのか。もちろん単価が低くても、コンテンツ閲覧に費やすユーザーの膨大な時間を自社の陣営に集約することができれば、それは十分な収益源となるだろう。

*もちろん、現在の検索のあり方が完成形でない以上、いまある検索よりもユーザーの期待に応えるものを実現できれば、こういったレースの前提が変わってしまうことは言うまでもない。

Labels:

internet ads,

search

2008/01/20

「業界人間ベム」(g-yokai.com)

ADK の有志が立ち上げたネット広告関連のブログ「業界人間ベム」が好調のようだ。子どもの頃、夕方に再放送されていた「妖怪人間ベム」を見て育ち、「♪闇に隠れて立ち小便〜」などと替え歌を歌っていた人間としては、懐かしさとともに(ドメインの選び方を含め)うまいな、と思わされたが、エントリーもさすがに興味深いものがつづいている。

タグラインには「ハヤクネット広告業界人間ニナリタイー」とあるが、プロフィール等の諸情報から推測される書き手は、総合広告代理店に身を置きつつ早くからインターネット広告に取り組んできた例の人たちだと思われる(ベロはO駄さんでは?)。ナリタイも何も、という感じだが、むしろサイト名の英訳「Neo Interactive Agency Founder BEM 」が彼らの志をよく表しているのではないか。

直近のエントリー「『ブランディング』とは何か」ではネット専業系の広告代理店に対して、

いわゆる伝統的な総合広告代理店がインターネット広告を自家薬籠中のものにするために何を考え、どう取り組もうとしているかがうかがえるこの「業界人間ベム」、業界全体にとって有益な試みではないだろうか。ADK インタラクティブの横山隆治氏が書いた「究極のターゲティング—次世代ネット広告テクノロジー」を読んで感じたものが、そのままウェブに引っ越してきた印象を受ける。

#この本、ストレートに「行動ターゲティング」という語句を書名に入れるだけで、もっと評価された/売れたのではないかと思うのだけど……

こまかいことをいうと、文中に機種依存文字の「まるいち」「まるに」などが使われているためMac OS で閲覧すると別の文字に化けていて、根っからインターネットの人ではないのだな、と思わされるが、そこは愛嬌というものか(O駄さん、機会があればお伝えいただきたく)。

今後も「業界人間ベム」たちに期待したい。

タグラインには「ハヤクネット広告業界人間ニナリタイー」とあるが、プロフィール等の諸情報から推測される書き手は、総合広告代理店に身を置きつつ早くからインターネット広告に取り組んできた例の人たちだと思われる(ベロはO駄さんでは?)。ナリタイも何も、という感じだが、むしろサイト名の英訳「Neo Interactive Agency Founder BEM 」が彼らの志をよく表しているのではないか。

直近のエントリー「『ブランディング』とは何か」ではネット専業系の広告代理店に対して、

従来のある意味やりっぱなしの広告で、どんな表現(メッセージ)やどんなメディアによる接点が、売りに結びついたかの検証がほとんどできない(しない)文化で育った人だけでなく、日々広告のROIを追求されつつも、クリエイティブとは呼べないようなテキスト広告でも、どんなフレーズやワードにはクリックが多く、アクイジションするかを体験している人が、メッセージの表現の仕方を拡張していくことにすごく期待する。といったエールが送られている。逆も真なりで、伝統的な広告代理店が蓄積してきた広告に関する理論や知見は、当然インターネットにおいても活かせる部分があると思われる。また企業のマーケティング活動においてインターネット広告だけで完結することはほとんどない(ついでにいうと広告だけで完結する部分もない←これも重要)以上、狭い範囲のROI にとらわれるのではなく、中長期かつ全体的なキャンペーン設計のあり方を学ぶことは、SEM を含めたネット系のプレイヤーにとって意味のあることだろう。

いわゆる伝統的な総合広告代理店がインターネット広告を自家薬籠中のものにするために何を考え、どう取り組もうとしているかがうかがえるこの「業界人間ベム」、業界全体にとって有益な試みではないだろうか。ADK インタラクティブの横山隆治氏が書いた「究極のターゲティング—次世代ネット広告テクノロジー」を読んで感じたものが、そのままウェブに引っ越してきた印象を受ける。

| 究極のターゲティング—次世代ネット広告テクノロジー 横山 隆治 宣伝会議 2006-10 売り上げランキング : 177612 おすすめ平均 Amazonで詳しく見る by G-Tools |

#この本、ストレートに「行動ターゲティング」という語句を書名に入れるだけで、もっと評価された/売れたのではないかと思うのだけど……

こまかいことをいうと、文中に機種依存文字の「まるいち」「まるに」などが使われているためMac OS で閲覧すると別の文字に化けていて、根っからインターネットの人ではないのだな、と思わされるが、そこは愛嬌というものか(O駄さん、機会があればお伝えいただきたく)。

今後も「業界人間ベム」たちに期待したい。

Labels:

ADK,

Internet Advertising

2008/01/17

Yahoo! or Ya-Hoo?

Yahoo! ならぬ「Ya-Hoo! 」というブランドをご存じだろうか? すわパクリか、と思えばさにあらず、1944年からテキサス州で営業をつづけてきた由緒あるパンの製造元なのだそうで。インターネットの波には乗り遅れてYahooBakingCo.com なるドメインでサイトを運営しているが、写真を見る限り、どの商品も悪くなさそうだ。(経由:Search Engine Land )。

Yahoo! とYa-Hoo! は末尾の感嘆符まで含めてよく似ており(両社を分かつのはハイフンのみ)、実際のところCNET によれば、1996年から1997年にかけて両社の間で商標に関して争われていたそうだ。寡聞にして知らなかったが、和解に至った後、Ya-Hoo! はYahoo! に広告を出稿し(ややこしい……)、Web サイトでケーキの注文を獲得したりしていたとのこと。

#このネタと直接の関係はないが、米Yahoo! Inc. のSunnyvale 本社に併設されたスポーツジムの受付に「Ya Who? (あなた誰?)」と掲げられていたことを思い出した。

Yahoo! とYa-Hoo! は末尾の感嘆符まで含めてよく似ており(両社を分かつのはハイフンのみ)、実際のところCNET によれば、1996年から1997年にかけて両社の間で商標に関して争われていたそうだ。寡聞にして知らなかったが、和解に至った後、Ya-Hoo! はYahoo! に広告を出稿し(ややこしい……)、Web サイトでケーキの注文を獲得したりしていたとのこと。

#このネタと直接の関係はないが、米Yahoo! Inc. のSunnyvale 本社に併設されたスポーツジムの受付に「Ya Who? (あなた誰?)」と掲げられていたことを思い出した。

2008/01/02

Yahoo! JAPAN のトップページ刷新とブラウザ判別

かねてから予告されていたとおり、2008年1月1日にYahoo! JAPAN のトップページがリニューアルされた。基準となる横幅の拡大と、2カラム(列)から3カラムへの変更、Ajax によるインタラクティブなコンテンツの表示などが一般的なポイントであろう。業界的には、サービス開始以来のこだわりであったディレクトリー部分の非表示、バナー広告の大型化などが目につくが、

さて、このリニューアルに関して「ブラウザ判定(しかもダメダメ)しているYahoo! Japan - WebStudio」というエントリーがはてなブックマークの人気エントリーにあがっている。ブックマークコメントで「あー、確かにcaminoだと簡易版になってる」とあったので確認してみたところ、確かに以下のような簡易版のページが表示された。

Camino はFirefox と同じ「Gecko 」レンダリングエンジンを用いつつ、Mac OS X に特化し、美しいユーザーインターフェースを実現したWeb ブラウザ。現在のバージョンは1.5.4 で、特にβ版という訳でもないため、これがはじかれてしまうとすれば残念ではある。念のため、Yahoo! JAPAN が公表している推奨環境は以下のとおり:

#謹賀新年。久しぶりのサイトの副題に合ったトピックで2008年をスタート。本年もよろしく。

検索窓を大きくし目立たせることで、キーワードを入力しやすくして検索の利便性を高めましたという点もおさえておきたい。冬休みが終わって通常の生活/ビジネスに復帰したところで、検索動向(ボリューム、検索種別など)にどのような変化が出るか、要注目。

さて、このリニューアルに関して「ブラウザ判定(しかもダメダメ)しているYahoo! Japan - WebStudio」というエントリーがはてなブックマークの人気エントリーにあがっている。ブックマークコメントで「あー、確かにcaminoだと簡易版になってる」とあったので確認してみたところ、確かに以下のような簡易版のページが表示された。

Camino はFirefox と同じ「Gecko 」レンダリングエンジンを用いつつ、Mac OS X に特化し、美しいユーザーインターフェースを実現したWeb ブラウザ。現在のバージョンは1.5.4 で、特にβ版という訳でもないため、これがはじかれてしまうとすれば残念ではある。念のため、Yahoo! JAPAN が公表している推奨環境は以下のとおり:

- 新しいYahoo! JAPANトップページをご利用可能な環境は、次のとおりです。

Windows

* Internet Explorer 5.5以上、6.x、7.x

* Firefox 2.0以上

Macintosh

* Safari 2.x

- JavaScriptが無効に設定されていると、新しいトップページの機能の一部をご利用いただけません。

#謹賀新年。久しぶりのサイトの副題に合ったトピックで2008年をスタート。本年もよろしく。

2007/12/15

ひと様の軒先を借りてのスパムなSEO

よくもまあ目ざとくこんなのを拾ってくるなあ。Web 屋のネタ帳より『CNET「読者ブログ」上でSEO業者が検索エンジンスパムな記事を何本も書いている件』。多くは画像で説明されているのでリンク先をご参照あれ。

CNET 読者ブログの書き手の質は相変わらず、ということなのだろうけど、ひと様の軒先をお借りしていることについて感謝のかけらも感じられない輩は意外に多いもの。せっかくなので、筆者の知っている例を挙げてみよう。

三井物産VI×IA(都合により伏字)のE見という方(同じく仮名)がMarkeZine の編集者ブログへ投稿されたこちら:「 第6回 SEMのROIを高めるロングテールキーワード」。文中に何回か出てくる「SEM」というワードにリンクが設定してあり、リンク先はすべて「http://www.vixia.co.jp/sem/ 」。こちらはスタイルシートで隠す、などの姑息な手段はとらずストロングスタイルで勝負している。

この会社は特段にSEO を手がける業者という訳ではなく、米国で3番手の検索連動型広告のサービスを日本に持ってきて失敗したり、同じく米国で実績のある入札管理ツール(というか実際はもっと高度だけど)を日本に持ってきたりしている。まあSEO に関しては素人ということで大目に見るべきなのかもしれないけど、先ほどのページのリンク元なんかを見ると、やはり身の程を知っていただく必要はあるのかもしれないと感じられる。

Yahoo! で「link:http://www.vixia.co.jp/sem/」を検索

看板の商社名が泣きそうな体たらくだが、行為の是非に関する判断は読者諸賢にお任せする。

こんなのがSEOを語ろうとは片腹痛い。まあ、騙っていただく分にはよいのでは(苦笑)

CNET 読者ブログの書き手の質は相変わらず、ということなのだろうけど、ひと様の軒先をお借りしていることについて感謝のかけらも感じられない輩は意外に多いもの。せっかくなので、筆者の知っている例を挙げてみよう。

三井物産VI×IA(都合により伏字)のE見という方(同じく仮名)がMarkeZine の編集者ブログへ投稿されたこちら:「 第6回 SEMのROIを高めるロングテールキーワード」。文中に何回か出てくる「SEM」というワードにリンクが設定してあり、リンク先はすべて「http://www.vixia.co.jp/sem/ 」。こちらはスタイルシートで隠す、などの姑息な手段はとらずストロングスタイルで勝負している。

この会社は特段にSEO を手がける業者という訳ではなく、米国で3番手の検索連動型広告のサービスを日本に持ってきて失敗したり、同じく米国で実績のある入札管理ツール(というか実際はもっと高度だけど)を日本に持ってきたりしている。まあSEO に関しては素人ということで大目に見るべきなのかもしれないけど、先ほどのページのリンク元なんかを見ると、やはり身の程を知っていただく必要はあるのかもしれないと感じられる。

Yahoo! で「link:http://www.vixia.co.jp/sem/」を検索

看板の商社名が泣きそうな体たらくだが、行為の是非に関する判断は読者諸賢にお任せする。

2007/12/13

デジタルフォレスト(Digital Forest )の奇怪な増資

アクセス解析ツール「Visionalist (ビジョナリスト)」を提供するデジタルフォレストが第三者割当増資により4億円を調達、というニュースが、一部サイトで昨日ひっそりと掲載された。同社のリリースによると、

2007年11月30日払い込みにて、第三者割当増資で総額4億円を調達しました。これにより資本金は、4億3,570万8,000円となりました。今回の増資で、経営基盤の強化を図るとともに、デジタルフォレストの主力製品である『Visionalist』の機能強化や、Webマーケティングの新規サービスの創造とグローバル展開に取り組んでいきます。とのことなのだが、不思議なことに、割当先がどこにも記載されていない。GMO インターネットがヤフーの支援をあおぐ、というなかなか論評しがたいニュースの陰で、ニュースバリューの根幹が欠けた状態にもかかわらず今回の件を果敢に記事化した媒体のひとつ、ベンチャーナウでは多少つっこんだ取材を行っており、

今回の増資に至った経緯については「事業のグローバル化と従来サービスの強化、新製品開発に向けて今回の増資に至った。今回の第三者割当増資については発表している以上のことは公開できないが、これに伴う大株主の変更はない」(同広報)と説明。増資後も「どこかの子会社になったということはない」(同広報)と話した。と報じている。ただ、デジタルフォレストの会社概要ページにはそもそも株主の記載がなく、どういった株主構成となっているのかは不明のままだ。好意的に解釈すれば、開示することで当該株主の競合にあたる一部顧客の流出が想定される、などの事情があるのかもしれない。某「同窓会サイト」での事件等、うがった見方はここでは割愛する。

なぜ非公開企業の増資についてこのように取り上げるのかといえば、やはり同社が「Visionalist (ビジョナリスト)」の提供元であるためだ。Omniture のSiteCatalyst(サイトカタリスト)やGoogle Analytics などに対抗しうる国産アクセス解析ツールとして、妙なトラブルなどの事態は避けていただきたいし、何より顧客のオンラインマーケティングの中核にあたるアクセス解析データを預かる企業として、振る舞いを再考する必要があるものと感じられた。

*12月22日追記

本エントリー投稿の4日後、12月17日に割当先や割当額などの詳細が公表された。割当先はすべてベンチャーキャピタルで、今回の増資におけるデジタルフォレスト社の企業価値評価額は約30億円、とのこと。さまざまな意味で興味深い。当初の「発表している以上のことは公開できない」というコメントはなんだったんだろうという気がしなくもないが……

ところでこのひどいコラムはいったい……?

さて、デジタルフォレスト社はここ最近、執筆や講演等を精力的に行っている。舶来でない、日本のオンラインマーケティング事情に即した啓発活動という意味で期待は大きく、たとえば翔泳社「MarkeZine 」の主催したイベント「MZ Day 2007 」でのモバイルに関する講演などは実際に評価も高かったようだ。

ただ、japan.internet.com に掲載された一連のコラムはあまりにレベルが低く、目を覆わんばかりだ。たとえば、

ページビューをビジネスの言葉に置き換えるならば、それは“売り上げ”である。そんなわけはない。せいぜい店舗であれば“来店”、法人営業なら“パンフレットを持ち帰ってもらった”くらいが妥当なところだろう。あるいは、

(ページビューという指標の落とし穴)

その Web サイトのコンバージョンは、社長が主催するセミナーに訪問者を申し込みさせることなのだが、(中略)「どんなキーワードで出稿するのですか?」と尋ねてキーワードのチョイスを見せてもらうと、ビッグワード(ビッグワードとは「転職」「中古車」など月間10万件以上検索されるキーワード)が多い。なんといってもタイトルがひどい。実際にこんな間抜けな代理店が存在しうるのか疑問だが、取引先のとある代理店が低レベルだからといって、それを一般化されては話が進展しない。すべての広告代理店は抗議すべきではないか。

(広告代理店も知らないリスティング広告の罠)

4マスプロモーションは(中略) Web のように、その広告を見た人の行動を完全にトラッキングすることは不可能であるため、何をきっかけにその製品を知り、購入しようと思い、実際に購入に至るのかの可視化が難しい。そこで、テレビ CM の効果を可視化しようということで現れたのが、テレビから Web へと誘導させるタイプの広告だが〜(後略)メディアによって特性が異なり、得意・不得意があることは真っ当なマーケターにとっては周知の事柄であり、それぞれの強みを生かしながらキャンペーンを構成する中で、テレビからWeb サイトへ誘導することを狙っただけの話では? 可視化が主目的でWeb に誘導ということはあり得ないし、すべてが可視化されるとは誰も思っていないだろう。

(「続きは Web で」というあのテレビCMは本当に効果的だったのか?)

世の中にこれよりひどい記事が蔓延していることは否定しないが、デジタルフォレストの「チーフコンサルタント」がこのレベルというのは情けない。猛省を促したい。

2007/12/04

「緑のgoo 」とYahoo! JAPAN の自殺対策

「環境goo 」など、環境への貢献を地道に続けているgoo が、11月28日から「緑のgoo 」という「地球にやさしいサービス」を期間限定で実施している。(経由:WWF )

企画の趣旨としては「期間中、“緑のgoo”の検索画面にアクセスしていただき、通常のウェブ検索にご使用いただくことで、運営者のNTTレゾナント株式会社が得る運営収益の15%相当を環境保護団体に寄付するという企画です」というもの。トップページの「gooの木」は検索回数に応じて成長するとのことで、アイデア自体は「ecotonoha(エコトノハ)」に近い。ブログパーツを配布するなどのしかけが今風といえるかもしれない。地味だがよい取り組みだと感じられた。

*12月5日追記

コメント欄「匿名」氏のご指摘にあるとおり、「緑のgoo 」自体は2007年8月から実施されているものであり、第1期(2007年8月〜11月)にFoE Japan(Friends of the Earth Japan)への募金・寄付を行った後に、11月28日よりWWF を対象とした活動に入っているということであった。本文中の文言を一部修正するとともに、ここに追記する。

Yahoo! JAPAN の自殺対策

こちらは積極的な対策というより、「自殺の名所近くに生命の大切さを呼びかける看板を立てる」ような取り組み。プレスリリースなども出ていないらしく、取り上げている媒体が少ないようだが、個人的に大事だなあと感じたニュース。

「自殺は防ぐことができる ためらわずに、助けを求めることが、何よりも大切です」とのメッセージとともに、自殺予防総合対策センターへのリンクが表示されている。目的がはっきりとしないまま、自分の気持ちを検索ボックスへ打ち込む人、というのは一般に想像されるよりも意外に多いものだ。毎日、何人かがこのリンクをたどって自殺を思いとどまることになれば、それも知られざる社会貢献と言えるのではないか。

#それにしても「死にたい」で表示される広告は、関連性が低いか、信頼性に難があるのではないか。広告審査の方々にはがんばっていただきたい。こちらの苦情はオーバーチュアで正解である。

企画の趣旨としては「期間中、“緑のgoo”の検索画面にアクセスしていただき、通常のウェブ検索にご使用いただくことで、運営者のNTTレゾナント株式会社が得る運営収益の15%相当を環境保護団体に寄付するという企画です」というもの。トップページの「gooの木」は検索回数に応じて成長するとのことで、アイデア自体は「ecotonoha(エコトノハ)」に近い。ブログパーツを配布するなどのしかけが今風といえるかもしれない。地味だがよい取り組みだと感じられた。

*12月5日追記

コメント欄「匿名」氏のご指摘にあるとおり、「緑のgoo 」自体は2007年8月から実施されているものであり、第1期(2007年8月〜11月)にFoE Japan(Friends of the Earth Japan)への募金・寄付を行った後に、11月28日よりWWF を対象とした活動に入っているということであった。本文中の文言を一部修正するとともに、ここに追記する。

Yahoo! JAPAN の自殺対策

こちらは積極的な対策というより、「自殺の名所近くに生命の大切さを呼びかける看板を立てる」ような取り組み。プレスリリースなども出ていないらしく、取り上げている媒体が少ないようだが、個人的に大事だなあと感じたニュース。

ヤフーが「自殺サイト」対策を導入(時事ドットコム)「いのちの日」である12月1日の午前零時に開始されたそうだ。試しに「死にたい」と検索してみた結果がこちら:

ヤフーは30日、「自殺サイト」を閲覧しないよう働き掛ける機能を同社のポータルサイトに導入すると発表した。ポータルサイトの利用者が「死にたい」などのキーワードで検索すると、「自殺は防ぐことができる」などのメッセージが現れ、ロゴマークをクリックすると、精神保健福祉センターや「いのちの電話」などの相談窓口を掲載したページが開く仕組み。

「自殺は防ぐことができる ためらわずに、助けを求めることが、何よりも大切です」とのメッセージとともに、自殺予防総合対策センターへのリンクが表示されている。目的がはっきりとしないまま、自分の気持ちを検索ボックスへ打ち込む人、というのは一般に想像されるよりも意外に多いものだ。毎日、何人かがこのリンクをたどって自殺を思いとどまることになれば、それも知られざる社会貢献と言えるのではないか。

#それにしても「死にたい」で表示される広告は、関連性が低いか、信頼性に難があるのではないか。広告審査の方々にはがんばっていただきたい。こちらの苦情はオーバーチュアで正解である。

2007/11/01

Yahoo! バナーの苦情はオーバーチュアまで。

あまりのことに不覚にも笑ってしまった。Yahoo! 知恵袋に「 Yahoo!に出てくるバナー広告に対する苦情はどこに言えばいいの?」なる質問が。

この質問に対する「ベストアンサー」がなんと、

#巷で話題の外部リンク販売問題については元ア×オ×クス社チーフアナリストの某氏にお任せ。N 氏への反論中、「SEO の本質」として述べたくだり以降の数段落には私もほぼ同意。「重要度」は自分で言うことではないと思うけど。

テレビの広告ならば苦情を言える場所がありますが、ヤフーのバナー広告について苦情を言いたい場合どうしたらいいのでしょうか?

あまり気持ち悪いバナー広告は出して欲しくありません。

この質問に対する「ベストアンサー」がなんと、

たぶん、オーバーチュア株式会社 だと思います。ほんまでっか……質問した方は律儀にもコメントに「後日オーバーチュア社に連絡を取ります」なんて書いているが、連絡されても困るだろうなあ。しかもこの質問、「解決済み」になってて訂正のしようもない、と。

#巷で話題の外部リンク販売問題については元ア×オ×クス社チーフアナリストの某氏にお任せ。N 氏への反論中、「SEO の本質」として述べたくだり以降の数段落には私もほぼ同意。「重要度」は自分で言うことではないと思うけど。

2007/10/23

外部リンク系SEO スパムの話

まずはGJ (Google Japan ではなくてGood Job )といってよいだろう。Web 屋のネタ帳による「有料リンクは是か非か?黒にんにくネットとアイオイクス社とGMO」。旧 忍者システムズ(現 サムライファクトリー)の専売特許と思われがちな「アクセス解析ツールの無料配布による外部リンクの大量獲得」というスパム手法の日本における開祖については、歴史に残す必要があるだろうと私も思っていたところだった。

*なお、当該エントリー(↑)に対して配信されたGoogle アドワーズ広告のコンテンツターゲットが「rank6 からの直リンク seo効果抜群!」なのは、なかなかブラックで笑えると思うがどうか。

当該のSEO スパム手法は遅くとも2003年には始まっていたと記憶しており、業界的には以前からよく知られていた手法ではあるが、公の場では確かにあまり指摘されてこなかった(手前みそだが、『 「低価格版SEO」って、まったくもう……』もご参照を)。ツールを用いた同様の手法として、旧 E×マーケティング(一部伏字)が掲示板のcgi を無料で配布し、バナーに見せかけてalt 属性にキーワードを含んだクライアントサイトへの直リンクを設置する、という手法を取っていたのも思い出される。

まあ、外部リンクに関して完全にシロと言い切れるSEO 会社は現存しないのでは、と正直なところ思わなくもない。ネタ帳のwatanabe 氏が最後におすすめしている会社にしても、リリース配信サービスを外部リンク獲得の手段として売り出す始末だし。ただ、同じグレーでも、限りなくクロに近いダークグレーから、多少の後ろ暗さがある程度の軽い灰色まで、実態はさまざま。クライアントにリスクも含めて説明しているかどうか、善意の第三者を巻き込んでいないかどうか、というのは判定基準のひとつだろう。

この話、先般予告してそのままになっている「ネットクラゲ掃討」につながるものであり、今後もう少し書いてみる予定。

*関連するエントリー:

*なお、当該エントリー(↑)に対して配信されたGoogle アドワーズ広告のコンテンツターゲットが「rank6 からの直リンク seo効果抜群!」なのは、なかなかブラックで笑えると思うがどうか。

当該のSEO スパム手法は遅くとも2003年には始まっていたと記憶しており、業界的には以前からよく知られていた手法ではあるが、公の場では確かにあまり指摘されてこなかった(手前みそだが、『 「低価格版SEO」って、まったくもう……』もご参照を)。ツールを用いた同様の手法として、旧 E×マーケティング(一部伏字)が掲示板のcgi を無料で配布し、バナーに見せかけてalt 属性にキーワードを含んだクライアントサイトへの直リンクを設置する、という手法を取っていたのも思い出される。

まあ、外部リンクに関して完全にシロと言い切れるSEO 会社は現存しないのでは、と正直なところ思わなくもない。ネタ帳のwatanabe 氏が最後におすすめしている会社にしても、リリース配信サービスを外部リンク獲得の手段として売り出す始末だし。ただ、同じグレーでも、限りなくクロに近いダークグレーから、多少の後ろ暗さがある程度の軽い灰色まで、実態はさまざま。クライアントにリスクも含めて説明しているかどうか、善意の第三者を巻き込んでいないかどうか、というのは判定基準のひとつだろう。

この話、先般予告してそのままになっている「ネットクラゲ掃討」につながるものであり、今後もう少し書いてみる予定。

*関連するエントリー:

2007/10/08

SEO スパムですらない

#久々の更新がSEO スパム関連というのはいかがなものか、と自分でも思いつつ……

検索エンジンで「銀のさら」と検索してみよう(探しているのはペットフードではなくて宅配寿司のほうだ。念のため)。検索結果の1位はYahoo! でもGoogle でも「www.ginsara.jp」。クリックすると(回線速度やブラウザの描画性能にもよるだろうが)、妙な文字列が一瞬表示され、すぐに「http://www.ginsara.jp/index.htm」にリダイレクトされる。ヘンだなと思い、Firefox でURL 欄に「viewsource:http://www.ginsara.jp」と入力してみる。出てきたソースがこれ:

……やれやれ(村上春樹風)。また悪質業者にだまされてSEO スパムの片棒を担がされたのだろうか(容疑者:ttp://www.seoaxis.com/ )。このソースをもとに、一瞬表示される画面を再現してみた:

宅配寿司を求めてクリックした検索ユーザーに対してこんな画面を表示していては、せっかく指名買いで来訪してきた見込み顧客なのに、怖くて注文する気がなくなってしまうのではないか。

ちなみにこのページ、リダイレクトにmeta タグのrefresh を使っている。

【補足】

時おり、本Blog に「SEO スパム」で検索して来訪される方があるので、関連するエントリーを以下にまとめておく:

検索エンジンで「銀のさら」と検索してみよう(探しているのはペットフードではなくて宅配寿司のほうだ。念のため)。検索結果の1位はYahoo! でもGoogle でも「www.ginsara.jp」。クリックすると(回線速度やブラウザの描画性能にもよるだろうが)、妙な文字列が一瞬表示され、すぐに「http://www.ginsara.jp/index.htm」にリダイレクトされる。ヘンだなと思い、Firefox でURL 欄に「viewsource:http://www.ginsara.jp」と入力してみる。出てきたソースがこれ:

……やれやれ(村上春樹風)。また悪質業者にだまされてSEO スパムの片棒を担がされたのだろうか(容疑者:ttp://www.seoaxis.com/ )。このソースをもとに、一瞬表示される画面を再現してみた:

宅配寿司を求めてクリックした検索ユーザーに対してこんな画面を表示していては、せっかく指名買いで来訪してきた見込み顧客なのに、怖くて注文する気がなくなってしまうのではないか。

ちなみにこのページ、リダイレクトにmeta タグのrefresh を使っている。

<meta http-equiv="REFRESH" content="0;URL=http://www.ginsara.jp/index.htm">筆者が理解しているかぎり、meta タグでの0秒リダイレクトは恒久的移転(301)と同様に取り扱われ、リダイレクト先のページがインデックスされるとともに、リダイレクト元のURL に対するリンクも引き継ぐのではなかったか(参考:Yahoo! 検索ヘルプ)。つまり、SEO(スパム)としての役割も果たせず、顧客のビジネスに害を与えて終了、ということだ。

【補足】

時おり、本Blog に「SEO スパム」で検索して来訪される方があるので、関連するエントリーを以下にまとめておく:

2007/09/12

comScore の微妙なプレスリリース

comScore の日本上陸には期待していただけに残念。誰も妙だとは思わないのだろうか。MarkeZine の記事より「コムスコア・ジャパンいよいよ始動、『qSearch 2.0』で日本の検索市場を斬る」。

さて、この一年の間に、2強以外の検索エンジンにおいて検索件数が大幅に増加するような出来事があっただろうか? 個人的には思い当たるものがまったくない。あくまで感覚値だが、Other の割合はここ数年、1割前後というのが妥当なところではないかと思う。つまり、2006年7月の数値がおかしい(2強のシェアが高過ぎ)と推測されるのだが、どうか。

*9/13 加筆:Other の伸びは、件数ベースでもGoogle の伸びを上回っている。伸び率では前年同月比243.6%増というから、通常なら大躍進のはずだ。この数値に何が内包されているかは説明が必要だろう。

#Other が実際に増加していて、それが2ちゃんねるやYouTube だったらそれはそれで興味深い数値だが……

原本である英文のリリースにあたると「Searches Per Searcher」(一人当たりの検索件数)の数字も確認できるが、こちらも率直に言って「?」がつく。日本においてはGoogle はインターネットリテラシーの高いヘビーユーザーが使う、というのが一般的なイメージとなっており、一人当たりの検索件数も多いものと推測される。しかしこちらの調査では、Yahoo! JAPAN での数字が低下する一方、Google での数字が上昇し、逆転したことになっている。

「思い込みはともかく、実際の数字はこうだよ」と言われれば「そうなんですね」というしかないが、上述のOther の件があるだけに素直には納得しがたい。関係者には詳細の開示をいただければ幸いだ。

プレスリリースでは、日本の検索市場でしのぎを削るYahoo!と Googleの2006年7月と2007年7月のデータに関する「qSearch 2.0」のレポートも公開されている。全検索件数は、2006年7月の47億5,400万件から2007年7月の57億9,500万件へと21.9%増加している。これをYahoo!とGoogleのそれぞれのデータを見ると、検索件数はYahoo!が31億3,400万件から27億4,400万件と 12.4%減、Googleは、13億2,200万件から20億2,700万件と53.3%増。文中には2006年7月と2007年7月、それぞれの月における全検索件数およびYahoo! 、Google での検索件数が記載されている。つまり、全検索件数からY! とG の検索件数を引くことで、「Yahoo! JAPAN とGoogle 以外の検索エンジンの合計検索件数」を求めることができる。主要なところではMSN, Excite, Goo, Infoseek などだろうか。計算してみたのがこちら(Other の行)。

さて、この一年の間に、2強以外の検索エンジンにおいて検索件数が大幅に増加するような出来事があっただろうか? 個人的には思い当たるものがまったくない。あくまで感覚値だが、Other の割合はここ数年、1割前後というのが妥当なところではないかと思う。つまり、2006年7月の数値がおかしい(2強のシェアが高過ぎ)と推測されるのだが、どうか。

*9/13 加筆:Other の伸びは、件数ベースでもGoogle の伸びを上回っている。伸び率では前年同月比243.6%増というから、通常なら大躍進のはずだ。この数値に何が内包されているかは説明が必要だろう。

#Other が実際に増加していて、それが2ちゃんねるやYouTube だったらそれはそれで興味深い数値だが……

原本である英文のリリースにあたると「Searches Per Searcher」(一人当たりの検索件数)の数字も確認できるが、こちらも率直に言って「?」がつく。日本においてはGoogle はインターネットリテラシーの高いヘビーユーザーが使う、というのが一般的なイメージとなっており、一人当たりの検索件数も多いものと推測される。しかしこちらの調査では、Yahoo! JAPAN での数字が低下する一方、Google での数字が上昇し、逆転したことになっている。

「思い込みはともかく、実際の数字はこうだよ」と言われれば「そうなんですね」というしかないが、上述のOther の件があるだけに素直には納得しがたい。関係者には詳細の開示をいただければ幸いだ。

SEM 業界と旅行業界の相似

#どこかに同じような発言があったらごめんなさい、なのだが……

日本のSEM、とりわけ検索連動型広告の世界と航空/旅行業界は、ビジネスの構造に似たところがあるのではないか、という思いつきを何となく書いてみる。

【キャリア(航空会社)】

JAL/ANA の2強が熾烈な競争をくり広げている。時折り小規模事業者の参入があるものの、だいたいは採算が合わず撤退するか、青息吐息の状態。

【代理店】

JTB などの歴史ある旅行代理店から、格安航空券の取り扱いに始まりいまや一定の存在感を持つに至った新興系の旅行会社(HIS など)、西遊旅行のように限られた地域に特化した代理店まで、お互いがなんとなく意識しながらもとりあえず棲み分けを行っている。実際の現地オペレーションはアウトソースしているケースも。

【利用者】

自分で手配する手間をいとわない旅行者はオンラインから直接申し込みを行う時代に。とはいえ主流はまだまだ代理店経由。

それぞれの固有名詞に対してSEM 業界ではどの企業が相当するかなど、業界の方であれば何となく浮かんでくるのではないだろうか。もちろん合致しない点も多いが、自分の属する業界のことは案外見えないものなので、他の業界に置き換えてみたら、というのが本エントリーの主旨。ではSEO をはじめとする他のマーケティング手法は何に相当するか、など、考え出すとけっこう面白いのは私だけだろうか。

日本のSEM、とりわけ検索連動型広告の世界と航空/旅行業界は、ビジネスの構造に似たところがあるのではないか、という思いつきを何となく書いてみる。

【キャリア(航空会社)】

JAL/ANA の2強が熾烈な競争をくり広げている。時折り小規模事業者の参入があるものの、だいたいは採算が合わず撤退するか、青息吐息の状態。

【代理店】

JTB などの歴史ある旅行代理店から、格安航空券の取り扱いに始まりいまや一定の存在感を持つに至った新興系の旅行会社(HIS など)、西遊旅行のように限られた地域に特化した代理店まで、お互いがなんとなく意識しながらもとりあえず棲み分けを行っている。実際の現地オペレーションはアウトソースしているケースも。

【利用者】

自分で手配する手間をいとわない旅行者はオンラインから直接申し込みを行う時代に。とはいえ主流はまだまだ代理店経由。

それぞれの固有名詞に対してSEM 業界ではどの企業が相当するかなど、業界の方であれば何となく浮かんでくるのではないだろうか。もちろん合致しない点も多いが、自分の属する業界のことは案外見えないものなので、他の業界に置き換えてみたら、というのが本エントリーの主旨。ではSEO をはじめとする他のマーケティング手法は何に相当するか、など、考え出すとけっこう面白いのは私だけだろうか。

2007/09/10

Van Halen 公式サイトのURLは?

少し前の話になるが、某KM さんのmixi 日記経由で「David Lee Roth がVan Halen 復帰、米国ツアーへ」という情報を得た(参考:CNN.co.jp)。初代ボーカルのDave Lee Roth といえば一般には"Jump" が想起されるかもしれないが、業界的にはやはり"Panama" だろう。なぜPanama ?と疑問に思った方にはこちら:

そういえば、Van Halen 一家がOverture Services 発祥の地(もっといえば、その母体となったIdea Lab の本拠地)、Pasadena(パサデナ)で育ったというのはもしかしたらあまり知られていないかもしれない。豆知識ということでどうぞ。

本題:URL 直打ちの問題点

さて後日、上記Van Halen 再結成のニュースについて詳細を確認しようとした際、ドメインが「バンド名+com」だったことを記憶していたので「www.vanhalen.com」とひとつづきに打ったところ、出てきたのはVan Halen のファンサイトだった。

公式サイトは「www.van-halen.com」とハイフンが入る(左が公式サイト、右がファンサイト)。この経験を通じて、あらためて検索によるナビゲーションの優位性に思い至った。URL を直接入力することの問題点としては他に、

検索の役割:始まりの終わり

……とだらだらと書いてきたのは、日本における検索のクロスメディア利用に関する事例を収集し、検索エンジンと各種広告との相互関係を研究してきたブログ「検索エンジンと広告」が終了のアナウンスを出していたのを目にしたから。

今回の判断に至るまでにはおそらくいろいろとあったのかもしれない。ただ、(上述のような)単なるナビゲーションとしての検索ではなく、全体として効果を生み出す広告キャンペーンの一部としての検索、という視点から収集された事例の数々は、成功例/失敗例を問わず、ひとつの時代を記録するものとして貴重なコレクションとなっている。

例えば日経新聞の広告企画として二十数社を集めて検索キーワードでのサイト来訪を訴求した「けんさくGO」のうち、Organic/Paid のうち何ひとつとして表示されない企業があった例だとか(何を考えて広告企画へ賛同したのか……これはダメな例の極北)。逆に「服装自由」など、無理なく検索を誘発する好例もあまた記録されている。

Firefox、Safari はもとより、IE も7からはブラウザ自体に検索窓が配置されるようになった今こそ、ユーザーを迷わせず、的確なサイトへ誘導する検索の役割が評価される時代に来ていると思われる。また効果を計りがたいマス広告を手がけてきた総合代理店、狭い領域での費用対効果の最適化に邁進してきたネット専業代理店ともに、包括的なキャンペーン設計の重要性について認知が進み、立体的な効果計測とそれぞれの施策の寄与度評価について機運が盛り上がってきたところだろう。

「ブログ自体も残すかどうかを検討中です」とのことだが、杉原氏には業界全体の資産として、ぜひとも残すことを希望したい。

パナマ運河が世界の物流を一変させたことにちなんで、開発コード「パナマ(Panama)」と名付けられていたオーバーチュアの「新スポンサードサーチ」。

何が変わる? 「新スポンサードサーチ」の変更点&新機能をチェック

そういえば、Van Halen 一家がOverture Services 発祥の地(もっといえば、その母体となったIdea Lab の本拠地)、Pasadena(パサデナ)で育ったというのはもしかしたらあまり知られていないかもしれない。豆知識ということでどうぞ。

本題:URL 直打ちの問題点

さて後日、上記Van Halen 再結成のニュースについて詳細を確認しようとした際、ドメインが「バンド名+com」だったことを記憶していたので「www.vanhalen.com」とひとつづきに打ったところ、出てきたのはVan Halen のファンサイトだった。

公式サイトは「www.van-halen.com」とハイフンが入る(左が公式サイト、右がファンサイト)。この経験を通じて、あらためて検索によるナビゲーションの優位性に思い至った。URL を直接入力することの問題点としては他に、

- www の有無

- ドメインは?(com/net/org/jp/co.jp/ne.jp...)

- Typo(タイプミス)の可能性

検索の役割:始まりの終わり

……とだらだらと書いてきたのは、日本における検索のクロスメディア利用に関する事例を収集し、検索エンジンと各種広告との相互関係を研究してきたブログ「検索エンジンと広告」が終了のアナウンスを出していたのを目にしたから。

今回の判断に至るまでにはおそらくいろいろとあったのかもしれない。ただ、(上述のような)単なるナビゲーションとしての検索ではなく、全体として効果を生み出す広告キャンペーンの一部としての検索、という視点から収集された事例の数々は、成功例/失敗例を問わず、ひとつの時代を記録するものとして貴重なコレクションとなっている。

例えば日経新聞の広告企画として二十数社を集めて検索キーワードでのサイト来訪を訴求した「けんさくGO」のうち、Organic/Paid のうち何ひとつとして表示されない企業があった例だとか(何を考えて広告企画へ賛同したのか……これはダメな例の極北)。逆に「服装自由」など、無理なく検索を誘発する好例もあまた記録されている。

Firefox、Safari はもとより、IE も7からはブラウザ自体に検索窓が配置されるようになった今こそ、ユーザーを迷わせず、的確なサイトへ誘導する検索の役割が評価される時代に来ていると思われる。また効果を計りがたいマス広告を手がけてきた総合代理店、狭い領域での費用対効果の最適化に邁進してきたネット専業代理店ともに、包括的なキャンペーン設計の重要性について認知が進み、立体的な効果計測とそれぞれの施策の寄与度評価について機運が盛り上がってきたところだろう。

「ブログ自体も残すかどうかを検討中です」とのことだが、杉原氏には業界全体の資産として、ぜひとも残すことを希望したい。

2007/08/10

News2u はSEO ツールなのか

#タイトルは前回の「Blogger はSEO ツールらしい」を踏襲したのと、

#ヘンにぼやかさず当該企業の方にご認識いただいたほうがよかろう、という意図から。

一読して困惑、のニュース。「プレスリリースのSEO効果に注目!アイレップ、2つのリリース配信サービスの販売を開始」。一部引用すると、

外部リンクの獲得はあくまで副次効果

配信先におけるリンクの扱い(設置方法)等をすべて確認したわけではないが、News2u に代表されるリリース配信サービスにより、自社サイトへのリンクが設置され、外部リンクの強化につながる、というのは事実だろう。ただしその点をサービスの価値として運営者自身や代理店が訴求してしまうと、昨今話題の「外部リンクの販売」というところにつながってしまう(参考:SEM リサーチ「Google、「テキストリンク広告」の通報システムを準備」)。あくまで副次的効果として営業マンのセールストーク等に含めるのは可能だろうが、「2つの効果のうちのひとつ」として謳うのはまずいだろう。

渡辺隆広氏は上掲の「SEM リサーチ」運営等を通じて古くから日本の検索エンジンマーケティングに貢献してきた人物でもあり、業界動向にもっとも精通したひとりであると認識している。昨今の外部リンク操作に関する検索エンジン側の対処を鑑みるに、対価を払ってのリンク設置うんぬんを訴求することのリスク、それも自らの勤務先というよりはその提携先であるサービス運営者をリスクにさらすことについて、彼が理解していないとは思えないのだが……

(SEM リサーチが更新中にもかかわらず本件リリースを取り上げていないことからも、彼の意思が感じられるような気はする)

本来の「PR 2.0」浸透に全力を

News2u 社も、代理店が出すリリースということで事前確認の依頼があったと推測されるのだが、上記リスクを理解のうえで承認したのだろうか。2001年7月開始というから6年以上にわたってサービスを提供しており、掲載先サイトも拡大し、企業にもそれなりに利用されるようになってきたという状況だと思う。今回のように同社が目指すサービスのあり方と異なるところにフォーカスがあたることで、これまで積み上げてきたものが損なわれるおそれがある、というリスクは理解しておくべきだろう。

ついでにいえば、News2u 社からのリリース配信を受けて掲載しているパートナーサイトも、利用企業へのリンクを提供する、ということを目的に提携したわけではないだろう。サービス運営者、ないし関係企業がそういったことを言い出してしまうと、「話が違う!」ということになりはしないか、と老婆心ながら付記する次第。

(参考までに、2006年3月に一部サイトがSEO スパムと判断されてGoogle のインデックスから削除されたCA 社は、上場企業でもあり、当時からアドワーズ広告の販売代理店として日本で1、2を争う売上があった。信頼や営業上のつながりがある企業だからといって判断に手心は加えない、という検索エンジンとしてGoogle の姿勢が示されたものだと思われ、どういった立場であれ油断は禁物、ということも認識したほうがよいかと)

同社の提唱する「PR 2.0」という考え方については、すべてを理解/首肯できるわけではないが興味を持って展開を注視している。今回のような1.0 的なリンク獲得方法を売りにするのではなく、理想の実現に注力していただければ、と期待している。

#ヘンにぼやかさず当該企業の方にご認識いただいたほうがよかろう、という意図から。

一読して困惑、のニュース。「プレスリリースのSEO効果に注目!アイレップ、2つのリリース配信サービスの販売を開始」。一部引用すると、

プレスリリースの配信サービスには2つの効果がある。1つは、インターネット上の複数のニュースサイトへリリースを一括配信することによって、多くのネットユーザーやブロガー、メディアに情報を伝え、そこからさらに情報の伝播を派生させる点。もう1つは、情報がニュースサイトやブログなどに掲載されたときに、自社サイトへのリンクが設置される点。これが検索順位に大きな影響を与える外部リンクの強化にもつながる。読んで真っ先に浮かんだ疑問は「アイレップのSEM 総研所長である渡辺隆広氏は、このリリースにGo を出したのだろうか?」というもの。次には「News2u の関係各位はこの件のリスクを理解しているのだろうか?」という心配が。順に説明する。

この点に注目したアイレップは、SEO対策の一環としても活用できるとして、今回この2つリリース配信サービスの取扱いを開始すると同時に、SEOサービスの充実によってクライアントの満足度の向上を目指すとしている。

外部リンクの獲得はあくまで副次効果

配信先におけるリンクの扱い(設置方法)等をすべて確認したわけではないが、News2u に代表されるリリース配信サービスにより、自社サイトへのリンクが設置され、外部リンクの強化につながる、というのは事実だろう。ただしその点をサービスの価値として運営者自身や代理店が訴求してしまうと、昨今話題の「外部リンクの販売」というところにつながってしまう(参考:SEM リサーチ「Google、「テキストリンク広告」の通報システムを準備」)。あくまで副次的効果として営業マンのセールストーク等に含めるのは可能だろうが、「2つの効果のうちのひとつ」として謳うのはまずいだろう。

渡辺隆広氏は上掲の「SEM リサーチ」運営等を通じて古くから日本の検索エンジンマーケティングに貢献してきた人物でもあり、業界動向にもっとも精通したひとりであると認識している。昨今の外部リンク操作に関する検索エンジン側の対処を鑑みるに、対価を払ってのリンク設置うんぬんを訴求することのリスク、それも自らの勤務先というよりはその提携先であるサービス運営者をリスクにさらすことについて、彼が理解していないとは思えないのだが……

(SEM リサーチが更新中にもかかわらず本件リリースを取り上げていないことからも、彼の意思が感じられるような気はする)

本来の「PR 2.0」浸透に全力を

News2u 社も、代理店が出すリリースということで事前確認の依頼があったと推測されるのだが、上記リスクを理解のうえで承認したのだろうか。2001年7月開始というから6年以上にわたってサービスを提供しており、掲載先サイトも拡大し、企業にもそれなりに利用されるようになってきたという状況だと思う。今回のように同社が目指すサービスのあり方と異なるところにフォーカスがあたることで、これまで積み上げてきたものが損なわれるおそれがある、というリスクは理解しておくべきだろう。

ついでにいえば、News2u 社からのリリース配信を受けて掲載しているパートナーサイトも、利用企業へのリンクを提供する、ということを目的に提携したわけではないだろう。サービス運営者、ないし関係企業がそういったことを言い出してしまうと、「話が違う!」ということになりはしないか、と老婆心ながら付記する次第。

(参考までに、2006年3月に一部サイトがSEO スパムと判断されてGoogle のインデックスから削除されたCA 社は、上場企業でもあり、当時からアドワーズ広告の販売代理店として日本で1、2を争う売上があった。信頼や営業上のつながりがある企業だからといって判断に手心は加えない、という検索エンジンとしてGoogle の姿勢が示されたものだと思われ、どういった立場であれ油断は禁物、ということも認識したほうがよいかと)

同社の提唱する「PR 2.0」という考え方については、すべてを理解/首肯できるわけではないが興味を持って展開を注視している。今回のような1.0 的なリンク獲得方法を売りにするのではなく、理想の実現に注力していただければ、と期待している。

2007/08/01

Blogger はSEO ツールらしい

以前にトンデモ記事で炎上した著名スパマーがまたやってくれたようで(経由:"検索の鉄人"こと関さんのブログ)。「Googleのサービスから読み取れること」というコラムの冒頭に「Bloggerでわかる、Googleの検索に対する考え方」というパートがあり、いわく

私がおすすめしたいGoogle発のSEOツールは、Bloggerです。うへぇ。そうでしたか。スパマーに見込まれるBlogger もとんだ災難だが、その論拠がすごい。

Bloggerは、Googleが自ら運営していますから、彼らのエンジンに最適な仕様となっていることが推測されます。3年以上にわたってBlogger を使っているが、そんな風に考えたことは一度もなかったなあ。Blogspot にSplog (Spam Blog )が大量に開設されるのもその証拠だろうか。Blogspot 上のBlog の6割だか7割だかはSplog だ、なんて話もあったようだが。他にも

Bloggerで面白いのは、ブログでありながらトラックバック機能がないということです。などとあるが、トラックバックはいつブログの必須要件となったのか。スパマーに欠かすことのできないスパム手法のひとつではあるかもしれないが(後段の「トラックバックがバックリンクとしての能力をほとんど発揮しなくなり、ブログ自体がSEO的にあまり意味がないのではないかと~」あたりがそれを裏付ける)。

コメント/トラックバックスパムからはじまった rel=”nofollow" やBlogeer におけるバックリンク表示機能の話も、2005年末~2006年前半には終わった話題だろう(たとえばこことか)。勉強不足もはなはだしい。こういう輩がSEO の信頼性を下げるわけだ。

2007/07/30

さよならEC ジャパン

日本のSEO 業界において2003年~2004年頃に存在感を発揮したEC ジャパン(イージャパン→EC ジャパン→ECJ コンサルティング)。特にEC サイトなど大規模・動的なサイトのSEO に強みを発揮し、独自のポジションを確保していた。しかしジェフ・ルート氏をはじめとする主要人物が離脱。2007年1月にはSEO コンサルティング事業が某社へ譲渡されたと報じられ、その後の動向が聞こえてこなかったのだが、久しぶりにサイトを確認してみたところ……

荒涼とした風景が広がっていた。ecjapan.jp に対するアクセスは、サブドメインまで含めてすべて上掲の画面が表示される。つまり、かつてのジェフ・ルート氏のブログ( jeff.ecjapan.jp 、在りし日の姿はこちら)などもこういった状況となっている。一方、www.ecjapan.co.jp についてはドメインは生きているようだが、サーバーが見つからないという状態だ。

事業を譲渡することの意味

本来であればこういったインターネット上の資産まで含めて譲渡を受け、継承するものだと思うが、それを許さない何らかの事情があったのだろうか。

一方、事業を継承したとされる某社。そのSEM に関する講演を、都内某所で聞く機会があったのだが、検索技術の発展についていくつかの観点から解説する中で、Grokker やMooter を例に「クラシファイド検索」と連呼していた。分類やグループ化という意味合いのことを言いたいのであれば「クラスタリング検索」ではないだろうか。Grokker でクラシファイド(三行広告)検索を行う人も絶無ではないだろうが。またクラスタリングに言及するのであればVivisimo/Clusty やAsk.com (少し違うが……)などにも触れてほしかったところ。時間配分を間違えてモバイル検索に関するパートが丸ごと省略されてしまうなど、講演の出来としてもイマイチで、さびしい気持ちになった。

今回の件は、ノウハウやマインドがそう簡単に譲渡できるものではないこと、そこを見越して入念に協議を行わない限り、こういったビジネスの継続的な成功はありえないことを意味するのではないかと思われる。

ちなみにECジャパンを離脱した主要メンバーは現在、アユダンテ株式会社で活躍中とのこと。これは皮肉ナシにいうが、日本のSEO のレベル維持・向上のためにぜひがんばってほしい。

*参考(ECジャパンの「企業紹介」):

#本エントリーには一部、自爆ネタが含まれるが、

#分かった方は一人でうなずいて、胸にしまってほしい。

#近々、本ブログにてネットクラゲ掃討キャンペーンを開始予定。

荒涼とした風景が広がっていた。ecjapan.jp に対するアクセスは、サブドメインまで含めてすべて上掲の画面が表示される。つまり、かつてのジェフ・ルート氏のブログ( jeff.ecjapan.jp 、在りし日の姿はこちら)などもこういった状況となっている。一方、www.ecjapan.co.jp についてはドメインは生きているようだが、サーバーが見つからないという状態だ。

事業を譲渡することの意味

本来であればこういったインターネット上の資産まで含めて譲渡を受け、継承するものだと思うが、それを許さない何らかの事情があったのだろうか。

一方、事業を継承したとされる某社。そのSEM に関する講演を、都内某所で聞く機会があったのだが、検索技術の発展についていくつかの観点から解説する中で、Grokker やMooter を例に「クラシファイド検索」と連呼していた。分類やグループ化という意味合いのことを言いたいのであれば「クラスタリング検索」ではないだろうか。Grokker でクラシファイド(三行広告)検索を行う人も絶無ではないだろうが。またクラスタリングに言及するのであればVivisimo/Clusty やAsk.com (少し違うが……)などにも触れてほしかったところ。時間配分を間違えてモバイル検索に関するパートが丸ごと省略されてしまうなど、講演の出来としてもイマイチで、さびしい気持ちになった。

今回の件は、ノウハウやマインドがそう簡単に譲渡できるものではないこと、そこを見越して入念に協議を行わない限り、こういったビジネスの継続的な成功はありえないことを意味するのではないかと思われる。

ちなみにECジャパンを離脱した主要メンバーは現在、アユダンテ株式会社で活躍中とのこと。これは皮肉ナシにいうが、日本のSEO のレベル維持・向上のためにぜひがんばってほしい。

*参考(ECジャパンの「企業紹介」):

コミュニティの運営管理やITコンサルタント事業を主としていたEC総合研究所と、コンテンツ管理ソフト開発、ホームページ構築やプロデュースを事業の主軸としていたイージャパン株式会社が2003年7月に合併。新たに設立したのがECジャパン株式会社である。2006年6月には会社分割を実施して、コンサルティングサービス業務を行うECJコンサルティング株式会社、インテグレーション&ソリューション業務を行うECJソリューションズ株式と、これらグループ全体を統括するECジャパンである。 ECジャパングループが手がける事業は、商品ページを効率的に表示させてアクセス数と売上げを向上させる「SEOサービス」をはじめ、ECサイトの開発や販売分析、ユーザービリティーの向上などを図るサービスが充実している。……(後略)(CNET Venture View 、Yahoo! のキャッシュより)

#本エントリーには一部、自爆ネタが含まれるが、

#分かった方は一人でうなずいて、胸にしまってほしい。

#近々、本ブログにてネットクラゲ掃討キャンペーンを開始予定。

登録:

投稿 (Atom)